こちらのウェブストアは運営停止しています。

購入は新ストア(以下のボタンをクリック)よりお願いします。

*Tシャツなどのグッズはこちらで購入可能です。

-

[再入荷待ち]鬱の本

¥1,980

SOLD OUT

本が読めないときに。 鬱のときに読んだ本。憂鬱になると思い出す本。まるで鬱のような本。 「鬱」と「本」をめぐるエッセイ集。84人の鬱の本のかたち。 (夏葉社さまの『冬の本』にインスパイアされてつくった作品です)。 この本は、「毎日を憂鬱に生きている人に寄り添いたい」という気持ちからつくりました。どこからめくってもよくて、一編が1000文字程度、さらにテーマが「鬱」ならば、読んでいる数分の間だけでも、ほんのちょっと心が落ち着く本になるのではいかと思いました。 病気のうつに限らず、日常にある憂鬱、思春期の頃の鬱屈など、様々な「鬱」のかたちを84名の方に取り上げてもらっています。 「鬱」と「本」をくっつけたのは、本の力を信じているからです。1冊の本として『鬱の本』を楽しんでいただくとともに、無数にある「鬱の本」を知るきっかけになれば、生きることが少し楽になるかもしれないという思いがあります。 この本が、あなたにとっての小さなお守りになれば、こんなにうれしいことはありません。あなたの生活がうまくいきますように。 目次 「鬱」ベースの社会に (青木真兵) 怪談という窓 (青木海青子) 犬に限らず (安達茉莉子) にぐるまひいて (荒木健太) 世界の色 (飯島誠) 形を持った灯りを撫でる (池田彩乃) 棚からぼたもち落ちてこい (石井あらた) ブランコ (市村柚芽) 憂鬱と幸福 (海猫沢めろん) 世界の最悪さを確認する喜び (大谷崇) 人と共感できず、なにしろもがいていた頃の話 (大塚久生) 椎名誠『僕は眠れない』 (大槻ケンヂ) 高校時代 (大橋裕之) ウツのときでも読める本 (大原扁理) 低迷期の友 (荻原魚雷) 多摩川で石を拾おうとした (落合加依子) ポジティブ。 (柿木将平) 布団からの便り (梶本時代) 『金髪の草原』の「記憶年表」 (頭木弘樹) やらない勇気 (勝山実) 天窓から光 (上篠翔) 生れてくるという鬱 (切通理作) 「できない」自分との向き合い方 (こだま) 深い深い水たまり (小見山転子) 我輩はゴムである (ゴム製のユウヤ) 鬱の本 (佐々木健太郎) 弱々しい朝 (笹田峻彰) 不良作家とAI (佐藤友哉) ある日、中途半端に終わる (左藤玲朗) 本は指差し確認 (篠田里香) ゆううつと私 (柴野琳々子) 中学生日記 (島田潤一郎) 俺は鬱病じゃない (下川リヲ) あの娘は雨女 (菅原海春) 旅 (杉作J太郎) 十九歳と四十七歳の地図 (鈴木太一) 悪意の手記を携えて (第二灯台守) 願い (髙橋麻也) 君も蝶 (髙橋涼馬) 静止した時間の中で (高村友也) Life Goes On (瀧波ユカリ) 鬱時の私の読書 (滝本竜彦) ちいさな救い (タダジュン) いのちの気配 (谷川俊太郎) 喘息と明るい窓 (丹治史彦) 毎日があるまでは (輝輔) とかげ (展翅零) 沈黙のオジオン (トナカイ) 大学をやめたい (鳥羽和久) 西村賢太という比類なき衝撃 (友川カズキ) 空の大きさと愛の切符 (友部正人) たたかれて たたかれて 鍛えられる本と人 (豊田道倫) 神経の尖った人の見る世界 (鳥さんの瞼) かけ算とわり算 (永井祐) 2023年4月 (七野ワビせん) 曖昧なものの博物館 (西崎憲) 戦友 (野口理恵) きこえる声で話してくれた (初谷むい) 言葉の声が案内してくれる (東直子) ゲーテをインストールする。 (Pippo) 脱法ドラッグ米粉 (姫乃たま) 何度もめくる、自分はここにいる (緋山重) 深夜のツタヤ (平野拓也) このバカ助が (pha) NHKにさよなら! (ふぉにまる) 鬱、憂鬱、10代、と言われ放出したレテパシー (古宮大志) 鬱は小説の始まり (増田みず子) ため息を深く深く深く深く……ついてそのまま永眠したい (枡野浩一) 人間の鬱 (町田康) 憂鬱な銀河 (マツ) それがかえって (松下育男) 夕に光 (miku maeda) あなたが起きるまで (みささぎ) ダメになって救われる――町田康のこと (水落利亜) うつのサーフィン (水野しず) 本が読めた日 (無) 蜘蛛と解放区 (森千咲) 俯きながら生きている (森野花菜) 喋らないヒロイン (山崎ナオコーラ) 悲観論者のライフハック (山﨑裕史) たぶん、不真面目なんだと思う (山下賢二) ぼくの精神薬 (屋良朝哉) なにかに抱かれて眠る日がある (湯島はじめ) *点滅社よりお知らせ↓ 2023年11月21日発行の『鬱の本』第一刷に誤りがありました。 ●169ページ 俯きながら生きている 森野花菜 文末の下記の2行が抜けておりました。 「本を読むということは、俯きながらも生きるということ。いつまで歩けばいいのかわからなくなったとき、鞄の中の本はそっと私を立ち止まらせてくれる。」 ------------------------------------------ この2行を自分で書き足すとより大切な1冊/1編になるような気がします。ぜひ。(本屋lighthouse・関口竜平)

-

平和をつくる方法 ふつうの人たちのすごい戦略

¥2,860

SOLD OUT

★紛争研究会が選ぶ「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」最終候補作 ★寄せられた賛辞の一部 「平和は可能だがむずかしい。…大きなアイデアと現場のファクト、その両方を知る専門家に耳を傾けることが欠かせない。『平和をつくる方法』は人類の最も崇高な試みについて新たな洞察を与えてくれる」──スティーヴン・ピンカー(『暴力の人類史』著者) 「セヴリーヌ・オトセールは、コンゴであれ、コロンビアであれ、アメリカであれ、日々、地域社会で暴力を減らすために努力している普通の女性や男性の物語を語る。読者に行動を促す、魅惑的で感動的な物語だ」──デニ・ムクウェゲ(2018年ノーベル平和賞受賞者) 「『平和をつくる方法』は、ありふれた国際政治の本ではない。まわりの世界の見方を変える一冊だ」──リーマ・ボウイー(2011年ノーベル平和賞受賞者) ★内容 平和構築という言葉は、私たちが何度も耳にした物語を想起させるかもしれない。ある地域で暴力が発生すると、国連が介入し、ドナーが多額の支援を約束し、紛争当事者が協定に署名して、メディアが平和を称える。そして数週間後、ときには数日後に、暴力が燃えあがる──そのような物語。 はたして、私たちに持続可能な平和を築くことなど可能だろうか? 可能だとすればどのように? そうした問いに答えるのが本書である。 著者は、善意にもとづくが本質的な欠陥を抱える「ピース・インク」と彼女が名付けるものについて──その世界に身を浸しながら(参与観察)──考察する。最も望ましくない状況であっても平和は育まれることを証明するために。 そのため、従来とは異なる問いの立て方もする。つまり、〈不思議なのは…紛争解決の取り組みが失敗するのはなぜか、ではない。ときどき大成功を収めるのはなぜか、だ〉。 そう、多くの政治家や専門家が説くのとは反対に、問題に大金を投じても解決策になるとはかぎらない。選挙で平和が築かれるわけではないし、民主主義はそれ自体が黄金のチケットではないかもしれない(少なくとも短期的には)。 では、ほんとうに有効だったものは何か。国際社会が嫌う方法だが、一般市民に力を与えることだ。地元住民主導の草の根の取り組みにこそ暴力を止めるヒントがある。そしてそれは、私たち自身の地域社会やコミュニティ内での対立の解決にも役に立つ。 本書は、20年間の学びがつまった暴力を止めて平和を始めるための実践的ガイドである。 目次 序文(リーマ・ボウイー、2011年ノーベル平和賞受賞者) まえがき 戦争、希望、平和 第一部 可能な和平 第一章 平和の島 第二章 ロールモデル 第二部 ピース・インク 第三章 インサイダーとアウトサイダー 第四章 デザインされた介入 第三部 新しい平和のマニフェスト 第五章 一つひとつの平和 第六章 役割を変える 第七章 自国の前線 謝辞 附録 参考資料 読書会での議論の手引き 授業の手引き 著者プロフィール セヴリーヌ オトセール (セヴリーヌ オトセール) (著/文) 受賞歴のある著述家、平和構築者、研究者であり、コロンビア大学バーナード・カレッジの政治学教授でもある。著書にThe Trouble with the Congo、Peacelandなどがあり、NY Times、The Washington Post、Foreign Affairs、Foreign Policyなどにも寄稿している。20年以上にわたり国際援助の世界に関わり、コロンビア、ソマリア、イスラエル、パレスチナなど12の紛争地域で調査を行ってきた。国境なき医師団の一員としてアフガニスタンやコンゴで、また、米国国連本部で勤務した経験もある。その研究は、いくつかの国連機関、外務省、非政府組織、多くの慈善家や活動家の介入戦略の形成に役立っている。また、ノーベル平和賞受賞者世界サミットや米国下院で講演を行ったこともある。本書The Frontlines of Peace(『平和をつくる方法』)はConflict Research Society(紛争研究会)の「2022年ブック・オブ・ザ・イヤー賞」の最終候補に選ばれた。 山田 文 (ヤマダ フミ) (翻訳) 翻訳者。訳書にウィリアム・アトキンズ『帝国の追放者たち──三つの流刑地をゆく』(柏書房)、マクシミリアン・フォーテ『リビア戦争──カダフィ殺害誌』(感覚社)、フランシス・フクヤマ+マチルデ・ファスティング『「歴史の終わり」の後で』(中央公論新社)、キエセ・レイモン『ヘヴィ──あるアメリカ人の回想録』(里山社)、アミア・スリニヴァサン『セックスする権利』(勁草書房)、などがある。

-

おぺん選書便(3冊/5500円くらいのやつ)

¥5,500

SOLD OUT

本3冊+lighthouseロゴトートバッグ1つのセットです。 本3冊でだいたい5500円(税込)くらいになるように選書します。 設定金額に届かない分をトートバッグで吸収するスタイルです(トートバッグ単体は1000円+税で販売中)。 備考欄に ・トートバッグの色(ナチュラル/ネイビー) ・読みたいジャンルやテーマ(3つまで) ・くわえてNGのジャンルやテーマ、作家などがあれば(これは読みたくない!というものを知れたほうがありがいもので……) ・そのほか細かい希望があれば遠慮なくどうぞ あたりをご記入ください。 この本は入れてくれ、という「注文」もなんなりと。 そのほか質問などあればお問い合わせくださいませ。 *1万円選書のサービス「ブックカルテ」にも参加していますので、そちらのご利用も大歓迎です https://bookkarte.com

-

Q&A多様な性・トランスジェンダー・包括的性教育 バッシングに立ちむかう74問

¥1,870

SOLD OUT

トランス差別言説に対抗し、性教育の指針を示す トランス排除を煽るネット上のデマや誤解、陰謀論をファクトに基づき検証。LGBTQへの差別や恐怖を利用し包括的性教育を攻撃する右派のバックラッシュを許さないために、当事者・専門家らが結集したコンパクトなQ&A集。 [目次] はじめに 1章 LGBTQとは? トランスジェンダーとは? Q01 LGBTQとは何ですか? Q02 トランスジェンダーと同性愛はどう違いますか。 Q03 トランスジェンダーはどれくらいの割合で存在しますか? Q04 LGBTQをめぐってどんな差別やいじめ、ハラスメントがありますか。 Q05 LGBTQの人は学校や職場で何に困っていますか。 Q06 性的指向や性自認は治せるのですか? Q07 日本は昔からLGBTQについて寛容だったから、差別はないのではないですか。 Q08 学校でのLGBTQ教育はどんな内容ですか。過激な内容ですか。 Q09 同性婚を認めると、少子化や伝統的家族観の崩壊につながりませんか。 Q10 戸籍を変更しているトランスジェンダーの人はどれくらいいますか。 Q11 性同一性障害は病気ではないのですか。トランスジェンダーとはどう違うのですか? Q12 性同一性障害は病気ではなくなるのですか。 Q13 トランスジェンダーの人たちは脱病理化を求めているのですか? Q14 何歳くらいからトランスジェンダーと気づきますか。 Q15 トランスジェンダーにはどのような人が含まれますか。国連の定義では異性装をする人も含まれるのですか? Q16 興奮するために女装をする男性もトランス女性には含まれますか? Q17 トランスジェンダーの人はどのように性別を変えるのですか。 Q18 生まれ持った性別を変えることは、不幸な生き方ではないでしょうか。 Q19 トランス女性は、お化粧やスカートが好きな男性として生きればよいのではないでしょうか。 Q20 手術をして、ペニスを除去してから女性と認めるべきではないでしょうか。 Q21 男とか女とか関係なく、その人らしく生きればいいのでは? どうして性別を変えようとするのでしょうか。 [コラム]ニュースから読み解く 最近のLGBTQをめぐる社会の変化 2章 トランスジェンダーをめぐるバッシングのウソ・ホント Q01 デマによるバッシングが激化しているのでしょうか。 Q02 トランスジェンダーに対するバッシングはなぜ激化しているのでしょうか? Q03 トランスジェンダーの人はどのトイレを使うのでしょうか。「だれでもトイレ」を使えばいいのではないでしょうか? Q04 トイレや更衣室の利用は法律上の性別に限定すべきではないでしょうか? 法的な性別と異なるトイレや更衣室を使うのは犯罪ではないでしょうか。 Q05 公衆浴場はトランスジェンダーの人をどう扱っていますか。 Q06 トランスジェンダーの権利を認めると性犯罪が増えるのではないですか。 Q07 自治体のLGBT差別禁止条例の制定によって、男性が女性用トイレや公衆浴場に入れるようになっているのでしょうか。 Q08 2023年に成立したLGBT理解増進法はどんな法律でしょうか。この法律によって男女別施設の利用基準が変わってしまうのでしょうか。 Q09 施設を男女別に分けることは差別になるのでしょうか。 Q10 「差別」の定義があいまいなままLGBTへの差別を法律で禁止すると、、訴訟が乱発されて社会が分断されるおそれがあるのではないですか。 Q11 心は女性だという人が女性用トイレや女湯を利用するのを拒否したら、裁判になり法律で罰せられるのでしょうか。 Q12 LGBT理解増進法によって女性用トイレがなくなり、すべてのトイレが男女共用になってしまうのでしょうか。公園ではなぜ女性トイレが減っているのですか。 Q13 選挙の候補者をはじめとする「女性向け枠」について、トランスジェンダー女性との関係性をどう考えたらよいでしょうか。「男性」によって女性枠が奪われてしまうのではないですか。 Q14 トランスジェンダー女性による女性スポーツ参加をどう考えたらよいでしょうか。 Q15 刑務所などの収容施設におけるトランスジェンダーの扱いはどうなっていますか。 Q16 セルフIDとはなんでしょうか。日本の性同一性障害特例法はなぜ改正が求められて Q17 トランスジェンダーの権利擁護をする人は、女性の性暴力被害に無関心ではないでしょうか。 Q18 性別を変える治療をして後悔する人が多いと聞きましたが、本当でしょうか。 Q19 製薬会社が儲けるためにトランスジェンダーを増やそうとしているって本当でしょうか。 Q20 子どものころに後戻りできない治療をおこなうことは不適切ではないでしょうか。 Q21 LGBTQの権利を認めると、小児性愛などを認めることにつながりますか。 Q22 LGBTQは「文化共産主義」で、社会の「性秩序を崩壊させる」思想なのでしょうか? Q23 性暴力被害者を支援する立場からトランスジェンダーバッシングに反対する人もいるのですか。 [コラム]LGBTQグルーミング陰謀論にご注意! 3章 日本の子ども・若者の性はどんな現状にあるの? Q01 性にかかわる人権とはどういうことですか。日本ではどのような現状や課題があるのでしょうか。 Q02 日本の若者の性の現状と課題として、どのようなことがありますか。 Q03 子ども・若者の権利と性教育はどのようにつながっているのですか。 Q04 自分の性のあり方に悩む子ども・若者は日本にどのくらいいて、どんな悩みがあるのでしょうか。 Q05 性的同意についての理解は日本でどのくらい広がっていますか。 Q06 子どもや若者が性について相談したいとき、どのような相談先がありますか。 Q07 子ども・若者への性暴力の理解や支援で重要なことはなんでしょうか。 Q08 性の多様性・包括的性教育バッシングについて、若者はどのように受けとめているのですか。 Q09 若い人たちが相談・支援を受けやすい工夫として、どのようなことが考えられますか。 Q10 性の多様性や包括的性教育について学んだり、活動に参加したりするには、どのような場がありますか。 [コラム]性教育・性の健康と権利にまつわる施策に若者がかかわる意義とは 4章 包括的性教育って、どんな性教育なの? Q01 包括的性教育の「包括的」とはどういうことですか。普通の性教育とは違うのですか? Q02 包括的性教育とは、何をめざす教育なのですか。 Q03 包括的性教育はいつごろからはじまり、どんな国でおこなわれているのですか。 Q04 包括的性教育は日本ではおこなわれているのですか。学習指導要領との関係はどうですか。 Q05 包括的性教育は、子どもたちに性自認の混乱をもたらし、10代の性交渉や性感染症の増加を引き起こしているというネット記事を読みましたが本当ですか。 Q06 アメリカでは包括的性教育を禁じている州もあると聞きました。どういう理由なのですか。 Q07 10代のセックスを遅らせるには、包括的性教育よりも「性的自己抑制教育」のほうが効果的というのは本当ですか。 Q08 現在、特別支援学校や特別支援学級で、障害児を対象にした性教育はどのような方針に基づいて実施されているのでしょうか。包括的性教育はおこなわれているのでしょうか。 Q09 日本で包括的性教育を推進している団体にはどのようなものがありますか。 Q10 学校の教員自身が性教育を受けた経験がありません。このような状態で幅広い知識が必要な包括的性教育が実践できるとは思えません。どうしたら実践できるでしょうか。 [コラム]包括的性教育がもたらす変化と展望──大東学園高校の経験から 5章 世界の流れと日本の動き、これからの課題 Q01 国連における多様性の尊重と包括的性教育推進の活動はどのような内容でしょうか。 Q02 アメリカでも性教育をめぐって分断や対立があるそうですが、最近の動きにはどのような特徴がありますか。 Q03 北欧の国々では、セクシュアリティをめぐる政策にどのような具体的な動きがあるのでしょうか。 Q04 ジェンダー平等をすすめている国、停滞している国をジェンダー・ギャップ指数で比較すると、どのような推移と現状にあるのでしょうか。 Q05 避妊・中絶・性感染症などの「性と生殖の健康と権利」保障に関する国際的動向と日本の現実にはどのようなちがいがあるのでしょうか。 Q06 日本における性教育・ジェンダー教育にかかわる法律や条例にはどのような内容のものがあるのでしょうか。 Q07 現在のトランスジェンダーバッシング、包括的性教育バッシングに、統一協会などの宗教右派や右派団体などはどのようにかかわっているのでしょうか。 Q08 日本において子どもや保護者が性教育に何を望んでいるのかについての調査はありますか。あればその内容を紹介してください。 Q09 包括的性教育をすすめていくうえで、学校内での合意づくりや保護者、性教育に関連する団体、地域社会との連携・共同について、どのような点に留意したらよいでしょうか。 Q10 包括的性教育を日本でも広く学校教育や学校外教育に根づかせていくには、どのようなことに取り組む必要があるでしょうか。 相談先一覧 Kindle→https://amzn.to/479TlZF

-

昨夜の記憶がありません

¥1,980

SOLD OUT

しくじり続きの飲酒の夜々、苦しみと発見の断酒の日々–––– 元アルコール依存症の女性ライターがつづる、ユーモアとペーソスたっぷりの再起エッセイ! 【『アル中ワンダーランド』まんきつさん推薦!】 「共感しすぎてつらさをともなう一冊であると同時に パズルのピースがピタリとはまる解放感がありました」 サラはニューヨークで働くライター。6歳でビールの味を知り、学生時代はバーボンでバカ騒ぎし、就職した新聞社ではワインをあおってキーボードを叩く。そんな酒漬けの日々を送っていた。しかし飲酒による記憶障害「ブラックアウト」にたびたび陥り、出張先のパリでは気がつくと見知らぬ男とセックスの真っ最中! やがて彼女は決意する。「わたし、酒をやめる」 原著刊行から8年経ってなお、アメリカ本国で売れ続けているロングセラーエッセイ。女性のアルコール依存症が増加する現代のおける必読書であり、お酒に失敗した経験のある人、人生の再出発を余儀なくされた人を、共感と笑いで励ましてくれる一冊です。 ■目次 前奏 光の都 0 酒を飲む女たち I 飲酒の夜々 1 ビール泥棒 2 飢え 3 男物の服を着る 4 仕事中も飲む 5 知らない人 6 ずっと夢見てきた人生 幕間 はじまり II 断酒の日々 7 ほかに方法ないの? 8 ものすごく気まずくさせる存在 9 ひたすら食べる 10 セックス 11 パワフルなバラード 12 ここがわたしの場所 訳者あとがき ◆訳者あとがきより 「(著者のサラ・)ヘポラが酒をやめられたことは、もちろんすばらしい成果だけれど、それよりも価値があると思えるのは、彼女が人生のどん底に陥っても、そこから立ち上がる方法を自分で体得したことだ。わたしたちの誰もがそれを身につけたいと思っているはずであり、ヘポラが語るストーリーはアルコール依存症に悩む人だけでなく、自分の進むべき方向が見えなくなった人や、承認欲求に振り回されて本当の自分がどういう人間だったかわからなくなった人にも、きっとヒントをあたえてくれると思う」 Kindle→https://amzn.to/48ykTsZ

-

&Premium(アンド プレミアム) 2024年2月号 特集:あんこと、きなこ。

¥930

SOLD OUT

features 020 ANKO & KINAKO あんこと、きなこ。 022 My Favorites 私の好きな、あんこときなこのおやつ。 福地桃子 eri 川地あや香 大籠千春 小川恵子 長谷川ちえ ルーカス・B.B. 久保田珠美 井上 恵 川田裕美 ジュリア・ショートリード 千 宗屋 瀬川誠人 玉田美知子 瀧 亮子 澁谷玲子 太田伊保 山瀬まゆみ 塩月紗織 山倉あゆみ 前川瞳美 市川染五郎 034 Specialists Selection マニアたちが語り尽くす、あんこときなこ。 060 Pâtisserie’s Homemade Anko 洋菓子に合う味を追求する、 『パティスリィ アサコ イワヤナギ』の自家製あんこ。 064 Kinako Mochi in Monzen Machi 門前町で愛され続ける、『三井寺力餅本家』のきなこ餅。 068 Ricca Fukuda in Kyoto あんこときなこを巡る旅 京都 福田里香が案内する、新旧の名店へ。 074 Sakiko Hirano in Kanazawa あんこときなこを巡る旅 金沢 平野紗季子が出合った、地元の人が愛する味。 083 Anko & Kinako Delights for OTORIYOSE あんこときなこの目利きが選んだ、 47都道府県のおいしいお取り寄せ。 regulars 007 &days よい一日を、このアイテムと 014 &style 「take a breather」 095 &TRIED IT オモムロニ。さんが使ってわかった これ、ここがいいよね。 〈ニューピース/カドー〉 103 &selection THINGS for BETTER LIFE 〈ヴァン クリーフ&アーペル〉ほか 111 nanuk & premium 「夢のこと」 112 &Paris パリに住む人の住まいと暮らし 「19世紀のアパルトマンを改装」ほか 118 &Taipei 片倉真理の台北漫遊指南 「大安2」ほか 124 &Kyoto 大和まこの京都さんぽ部 「あんバター」 130 &COOKING 渡辺有子の料理教室ノート 「牛モモ肉角切り」 132 &NEKO だって、ねこだもん。 「朝ルーティンでごきげんなミモザ」 133 &CAR LIFE 私とクルマ。 「河野亜紀×ボルボ XC40」 134 &Beauty キレイの理屈 〈アスレティア/ポロロッカ〉 136 &food Pレミアム通信 「長野・佐久の料理人、 北沢正和さんのこと」 140 &BOOKS 18 MILES OF BOOKS 果てしのない本の話 「暗流」 141 &Lifelong Items これから20年、使いたい日用品。 「膝掛け」 142 &NAOKO 大草直子の好きな時間、好きなもの。 「〈GREYCHORD〉のソープ」 次号予告 Kindle→https://amzn.to/47aWGYj

-

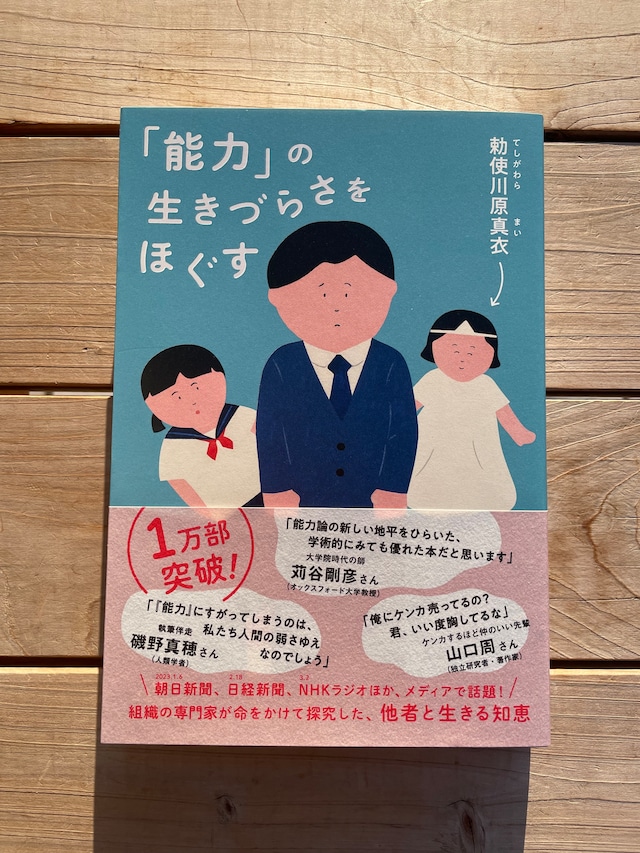

「能力」の生きづらさをほぐす

¥2,200

SOLD OUT

生きる力、リーダーシップ力、コミュ力… ◯◯力が、私たちを苦しめる。 組織の専門家が命をかけて探究した、他者と生きる知恵。 前職では「使えない」私が、現職では「優秀」に。 それって、本当に私の「能力」なの? 移ろいがちな他人の評価が、生きづらさを生み出す能力社会。 ガン闘病中の著者が、そのカラクリを教育社会学と組織開発の視点でときほぐし、 他者とより良く生きるあり方を模索する。 ―朝日新聞「タイパ社会」特集ほかメディアで話題!――――― 「能力論の新しい地平をひらいた、学術的にみても優れた本だと思います」 大学時代の師 苅谷剛彦さん(オックスフォード大学教授) 「『能力』にすがってしまうのは、 不確定な人生を少しでも確かだと思いたい、 私たち人間の弱さゆえなのでしょう」 執筆伴走 磯野真穂さん(人類学者) 「俺にケンカ売ってんの? 君いい度胸してるな」 ケンカするほど仲のいい先輩 山口周さん(独立研究者・著作家) 「自己否定しないで前に進んでいくことを大切にしてほしい」 女優・作家・歌手 中江有里さん(NHKラジオ第1「マイあさ!」より) 「人間の能力と適性は多様であり、それを数値化して比較すること自体が、一つの物語に過ぎない」 作家 佐藤優さん(毎日新聞2023年3月11日付読書面より) 「本書のメッセージが伝わったその先には、きっと今とは少し違う、もっと生きやすい社会が広がっていくはずだ」 代官山 蔦屋書店 人文コンシェルジュ 宮台由美子さん(集英社「yoi」より) 「『能力』は正当性をまとう。能力が足りないのは自己責任、必要な能力を獲得すべく精進しなくては……と追い立てられる日々に待ったをかけるのが本書だ」 日本経済新聞書評(2023年2月18日付朝刊読書面より) ―――――――――――――――――――――――― 職場や学校、家庭で抱えるモヤモヤを なかったことにしたくないすべての人へ 「行きすぎた能力社会じゃ、幼い子どもを残して死にきれない!」 ガン闘病中の著者が贈る、まさかのストーリー。 ――ときは、2037年。急降下した 上司の評価で病める息子を救うため、 死んだはずの母さんがやってきた!? 「人事部が客観性の根拠として、人材開発業界を頼っているわけだね。 ふむ、とすると、『能力』なんて幻とかなんとかうそぶきながら、それを飯のタネにしてきたのは、やはり母さん、あなたのいた業界じゃないか。」(本文より) 執筆に伴走した、磯野真穂さん(人類学者)も言葉を寄せる。 目次 はじめに プロローグ 母さん、僕は仕事のできない、能力のないやつですか? 第1話 能力の乱高下 第2話 能力の化けの皮剝がし―教育社会学ことはじめ 第3話 不穏な「求める能力」―尖るのを止めた大学 第4話 能力の泥沼―誰も知らない本当の私 第5話 求ム、能力屋さん―人材開発業界の価値 第6話 爆売れ・リーダーシップ―「能力」が売れるカラクリ① 第7話 止まらぬ進化と深化―「能力」が売れるカラクリ② 第8話 問題はあなたのメンタル―能力開発の行き着く先 第9話 葛藤をなくさない―母から子へ エピローグ 母さん、ふつうでない私は幸せになれますか? 伴走者からの言葉 磯野真穂 おわりに 著者プロフィール 勅使川原 真衣 (テシガワラ マイ) (著) てしがわら・まい:1982年横浜生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。BCG、ヘイ グループなど外資コンサルティングファーム勤務を経て独立。2017年に組織開発を専門とする、おのみず株式会社を設立し、企業はもちろん、病院、学校などの組織開発を支援する。二児の母。2020年から乳ガン闘病中。 磯野 真穂 (イソノ マホ) (執筆伴走) いその・まほ:人類学者。専門は文化人類学、医療人類学。2010年早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。 著書に『なぜふつうに食べられないのか-―拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、『他者と生きる』(集英社新書)、共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)がある。本作では、著者の執筆に伴走し、言葉を寄せる。 Kindle→https://amzn.to/48nEPP1

-

小学校就学サポートBOOK 障がいのある子と親のための

¥2,090

SOLD OUT

本書は、障害のある子どもが小学校に就学する時に、様々な困難を感じたり、就学先に悩んだりする親に寄り添うサポートBOOKです。 障害のある子どもが就学する時には、パートナーや行政、学校の先生など、様々な人と協力して、より良い学びの場を準備をする『就学活動』を行います。しかし、就学活動の道のりでは、慣習に沿った就学先を進められる、希望する学校に受け入れてもらえない、など思わぬトラブルに直面することがあります。この本は、そんなトラブルを事前に知り、先輩家族が実際に行った対応策を学ぶとともに、スケジュールに沿っていまやるべきToDoをひとつずつ行うことで着実に就学活動を前に進めていくことができる一冊となっています。 支援が必要な子も、そうではない子も、いつも隣にいて互いに心から笑い合える。それが当たり前で、誰もが生きやすい社会へ少しでも近づくはじめの一歩になることを願って、本書を発売いたします。 本書は、知っておきたい基本的な用語やスケジュールを学ぶ「PART1知識編」、お子さんが年中〜就学先決定までのToDoとトラブルを知り対応策を身につける「PART2実践編」、就学先決定〜入学までの小学校とのやりとりをまとめた「PART3準備編」で構成されています。また、コラムとして知っておきたい法律や障がいに対する考え方も満載。 小学校就学サポートBOOK 3つの特徴 1. 就学活動で直面するトラブルと対応策がわかる! 本書では、就学活動中に出会うかもしれないちょっと癖のある人を動物にたとえ、直面するトラブルをマンガ形式で紹介します。併せて、そのトラブルに対してこれまで就学活動を経験した先輩家族が実践した対応策=”こうしよう術”を掲載。事前にトラブルを知っておくことで、心構えと対応できる術を身につけることができます。 2. 当事者の実体験を元に年中〜年長の間のToDoがまるっとわかる! 就学活動ははじめてのことだらけ。それゆえ、これから何が起こるのか、何をすればいいのかわからないという悩みを抱える方が多いです。本書では、余裕を持って準備できる、お子さんが年中の時〜本格的に就学活動が始まる年長の時までにやるべきことをToDoとしてまとめています。それぞれのToDoでは、参考となる事例や知識を紹介します。 3. 学校を決めるための思考整理シートでお子さんに合う小学校がわかる! 就学活動で多くの方が悩むのは「自分の子どもにどの学校があっているかわからない」ということ。本書では、まず子どもの特性をや家族の考えを整理する「モヤモヤ整理シート」、学校見学時に学校の違いを比較できる「学校みくらべシート」など、学校を決めるための思考や情報の整理を助けるシートを収録。

-

自炊者になるための26週

¥2,178

SOLD OUT

さっと買って、さっと作って、この上なく幸福になれる。 「トーストを焼くだけ」からはじまる、日々の小さな創造行為。 おいしさと創造力をめぐる、全くあたらしい理論&実践の書! “面倒”をこえて「料理したくなる」には、どうしたらいいでしょう。 “ほぼ毎日キッチンに立つ”映画研究者が、その手立てを具体的に語ります。 ・大方針は、「風味の魅力」にみちびかれること。 「風味」=味+におい。自由に軽やかに、においを食べて世界と触れ合う。 そのよろこびで料理したくなる。人間のにおい解像度は犬並み? 最新の科学研究だけでなく、哲学、文学、映像論の重要テクストを手がかりに、知られざる風味の秘密に迫ります。 ・目標は、素材から出発して、ささっとおいしいひと皿が作れるようになること。 1週に1章、その週の課題をクリアしていけば、26週=半年で、だれでも、すすんで自炊をする人=自炊者になれる、がコンセプト。 蒸す、煮る、焼く、揚げる「だけ」のシンプル料理から、「混ぜる」「組み合わせる」、さらに魚をおろして様々に活用するまでステップアップしていきます。 日本酒とワインの新しいあり方、買い物や献立てに悩まないコツ、家事分担も考えます。 ・感覚を底上げする、「名曲」のようなレシピを40以上収録しています。 「ヤンソンの誘惑」「鶏肉とパプリカ」「山形のだし」「麦いかのフリット」等々、素朴だけど、素材と出会いなおすような感動のあるものばかり。古今東西の料理書を読みこんだ著者ならではのベストチョイスです。 より先へ進みたくなった人のための懇切丁寧なブックガイドつき! 目次 序 料理したくなる料理 1 においの際立ち おいしいトーストの焼き方/においの語源と「感覚順応」/バゲットを穏やかに加熱する/サワードゥを直火焼きする 2 においを食べる 米を炊く/人間の鼻もじつは犬並みにすごい説/味のちがいはにおいのちがい/ふるさとの米の風味さえも ――米を炊く(炊飯器の場合)/米を炊く(鍋の場合) 3 風味イメージ みそ汁を作る/風味は映像である/風味の分類――①風味インデックス/②風味パターン/③風味シンボル/においはへだたった時間を映す/自炊者=エアベンダー ――だしの取り方/みそ汁 4 セブンにもサイゼリヤにもない風味 ここから自炊するという線引き/セブンイレブンのおいしさ/サイゼリヤのおいしさ/規格品にはない風味の個体差とゆらぎ/青菜のお浸しは海のさざなみのように ――青菜のおひたし/一期一会のトマト・パスタ 5 基礎調味料 感動>面倒/基礎調味料の風味がベースになる/基礎調味料は費用対効果が高い/ノイズキャンセリング力を発揮する/しょうゆ選び/塩選び 6 買い物 何を買うか決められない問題/目利きはするな/専門店の先生たちの見つけ方/あなたが素材を選ぶのではなく、素材があなたを選ぶ 7 蒸す 蒸しものの準備/皮付き野菜を蒸して香りを楽しむ/魚の蒸しもの ――いろいろ野菜の蒸籠蒸し/蒸し野菜のべっこう餡かけ/バーニャカウダ/ひき肉ソース/たちうおの清蒸 8 焼く 肉の焼き目のにおいはどうしてたまらないのか/グラデーションをつけて焼く/ステーキ肉を焼く/フッ素樹脂加工か鉄か/焼き方は人となりを映す/オムレツの焼き方/「ひとり料理の喜び」 ――ステーキ 9 煮る シンプルでおいしい野菜のポタージュ/水に風味とうまみを移す/スープの塩分濃度は0・6%から/野菜のかたちを残すポタージュ/含め煮――調味だしは20:1:1から ――野菜のポタージュ(攪拌する)/野菜のポタージュ(かたちを残す)/調味だし/含め煮/ふきの含め煮/おひたし(アスパラガス、ズッキーニなど)/菊の花のおひたし 10 揚げる、切る 家であえて揚げものをする理由/バットが三つありますか?/春巻き/麦いかのフリット/包丁の使い方にどう慣れるか/作業の進行を直感的にイメージできるようになる ――牡蠣フライ/牡蠣の春巻き/麦いかのフリット 11 動線と片付け 片付けの意義/台所のうつくしさ/プライムスペース/揃えるべきキッチンツール/キッチンは風味の通路 12 カイロモン 風味は誘惑の信号である/カイロモンは他種を誘惑するにおい/変化それ自体がよろこび/F感覚とC感覚 ――おでん 13 日本酒 良質な食中酒は自炊を底上げする/アテ化によってシンプル料理が極上に/酒はパスポート/ベーシックな日本酒とは/先生を見つけ、入門用の酒を選ぶ/燗をつけてみる ――シンプルなアテいろいろ/お燗 14 ワイン 面倒ではないワイン/自炊のためのワイン保存システム/「自然な造りのワイン」とその歴史/インポーターで選ぶ/ワインの先生に学ぶ/ワインを買いにいきましょう 15 青魚 季節の魚の風味に触発されて/風味の喚起力は鮮度に比例する/あじといわしは最上の美味/キッチンに魚の通り道を作る/あじをさばいて食べる/青魚、絶対のふた品 ――あじのさばき方/あじのなめろう/しめさば 16 白身魚など 中型魚をさばく/フライパンでポワレにする/魚を長く多面的に味わい尽くす/生のまま魚を熟成する ――平造り、そぎ造り/白身魚のポワレ、ムニエル/ブールブランソース/焦がしバター(ブールノワゼット)/サルサヴェルデ/こんぶ締め/干物/あらのスープ/あらのだし汁で作るパエリア/白身魚の熟成 17 1+1 魚一種に野菜一種の即興料理を作ってみる/生魚のカルパッチョ+野菜/風味のモンタージュ/焼き魚+野菜/魚と野菜のスープ仕立て ――あじのカルパッチョ、ルッコラ添え/いわしの直火焼き、茹でたじゃがいも添え/フィッシュ・ベジタブル・スープ/牡蠣とぎんなんのスープ 18 混ぜる 百獣ごはん/ワンプレート・ランチ/混ぜる料理の伝統的な型/サラダうどんとそばは格別においしい ――ちらし寿司/サラダうどん、そば 19 春夏の定番レシピ 歌い継がれ愛されてきた民謡のような名レシピ/春/夏/ノー・シーズンの定番 ――あさりと豚肉のアレンテージョ風/生わかめとたけのこ/ふきのとうみそ/ラタトゥイユ/ガスパチョ/山形のだし/ピコデガヨ/生ハムとバターのバゲットサンド/干ししいたけとちりめんじゃこの炊き込みごはん 20 秋冬の定番レシピ 秋/冬/ノー・シーズンの定番 ――きのこの当座煮/きのこのにんにく炒め/ほうとう鍋/バジルペースト/さんまのわたソース/ヤンソンの誘惑/かぶと牡蠣のグラタン/焼きかぶのサラダ、かぶのソース/筑前煮/じゃがいもセロリ/鶏肉とパプリカ 21 乾物 乾物の魅力/家に常備するものリスト/塩して熟成する ――鞍掛豆のサラダ/トルティーヤ/塩もみ、浅漬け、かぶ酢/塩豚 22 発酵 発酵保存食品を自作する意味/日々の献立ての基本 ――白菜漬け/甘酒/かぶら寿司 23 うつわとスタイル なぜスタイリングによって料理はよりおいしくなるのか/練習問題/「ねばならぬ」ではなく/うつわの質感/雑多を許容する 24 ファーム・トゥ・テーブルとギアチェンジ ひとはいつから「素材を活かすべき」といい始めたのか/スローとファストのギアチェンジ/「群島としてある世界の肯定」/続・人間の鼻もじつは犬並みにすごい説/ハンバーガー ――ハンバーガー/クラフト・コーラ 25 索引と徴候 別の時空につながるにおい/索引がひらく過去、徴候が予感させる近未来/微分回路(徴候)と積分回路(索引)/風味の解像度とは/生活史を積分する/食の幸福 26 家事と環境 家事分担の不均衡/ふつうのすばらしさを再発見する/環境問題について ――赤飯 参考文献 ブックガイド 著者プロフィール 三浦哲哉 (ミウラテツヤ) (著/文) 青山学院大学文学部比較芸術学科教授。映画批評・研究、表象文化論。食についての執筆もおこなう。1976年福島県郡山市生まれ。東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻博士課程修了。著書に『サスペンス映画史』(みすず書房、2012年)『映画とは何か――フランス映画思想史』(筑摩選書、2014年)『『ハッピーアワー』論』(羽鳥書店、2018年)『食べたくなる本』(みすず書房、2019年)『LAフード・ダイアリー』(講談社、2021年)。共編著に『オーバー・ザ・シネマ――映画「超」討議』(フィルムアート社、2018年)。訳書に『ジム・ジャームッシュ・インタビューズ――映画監督ジム・ジャームッシュの歴史』(東邦出版、2006年)。 Kindle→https://amzn.to/41qK6TS

-

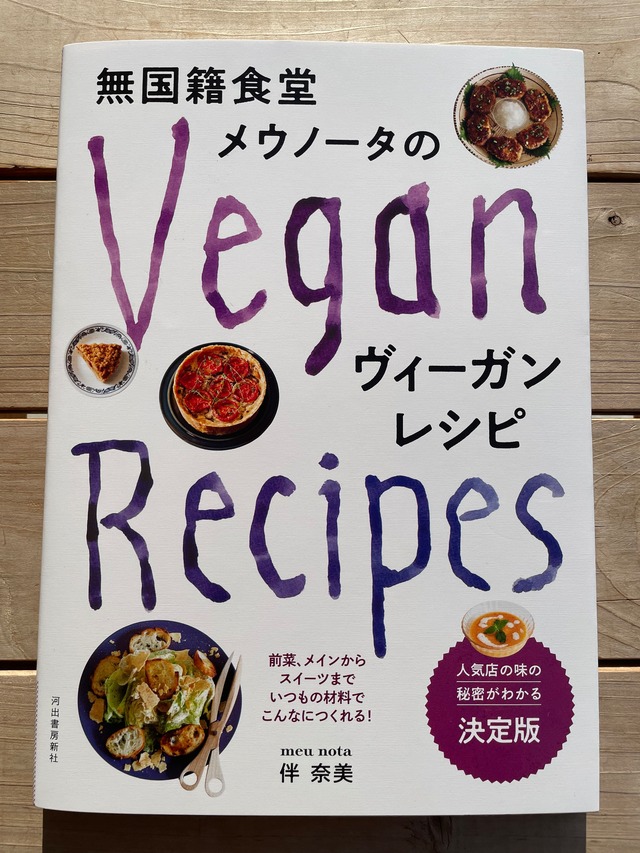

無国籍食堂メウノータのヴィーガンレシピ

¥1,760

SOLD OUT

料理のもととなるベジソースやヴィーガンチーズ&バター等の作り方と、前菜からメイン、パスタやごはんもの、卵・乳製品不要のキッシュやタルトまで、大満足のレシピを大公開! 著者について 伴 奈美(ばん・なみ) 東京・高円寺のヴィーガン料理レストラン「メウノータ」店主、ベジタリアンメニューコンサルタント。様々なジャンルのレストランやカフェ、パティスリーで腕を磨き、前職でヴィーガン料理のレシピ開発を多数手がけた後、2010年独立。

-

何もしない 文庫

¥1,166

SOLD OUT

「意味」を持たない時間、その豊かさとは? SNSなど、人々の関心を売買する「アテンションエコノミー(注意経済)」が跋扈する現代。そこから抜け出すために必要なのは、効率主義から離れてみること――つまり、「何もしない」ことだ。 つながりを避けては生きられない時代に自らにふさわしいあり方を見つけ出すヒントを、哲学者、鳥たち、該当を行き交う人びとが教えてくれる。アーティストでもあり作家である著者が、古今東西の芸術や思想の知見を駆使して綴る、新たなスタイルの自己啓発書。 【本書「はじめに 有用の世界を生きのびる」より】 何もしないでいることほど難しいことはない。人間の価値が生産性で決まる世界に生きる私たちの多くが、日々利用するテクノロジーによって自分の時間が一分一秒に至るまで換金可能な資源として捕獲され、最適化され、占有されていることに気づいている。 (中略)結局人生はいちどきりなのだ。哲学者のセネカは「生の短さについて」という文章のなかで、過去を振り返ると人生が指の間からこぼれ落ちていることに気づく恐怖について述べている。フェイスブックに夢中になって、ふと気づいたら知らぬ間に一時間経っていた誰かさんのことを言っているみたいだ。 【本書解説/小川公代(英文学者) より】 私たちは能力主義が蔓延(はびこ)る時代に成果を出さなければと駆り立てられ、何か大事なものを失いつつある。ただ、それが何かを言明することは難しい。本書は、その「何か」を死力を尽くして言葉にしようとする。 ■著者紹介: ジェニー・オデル Jenny Odell アーティスト・作家。バードウォッチング、スクリーンショットの収集、おかしな電子商取引の解析など「観察」をともなう作品を多く発表し、フェイスブック、インターネット・アーカイブ、サンフランシスコ都市計画局、レコロジーSF(ゴミ収集業者)など多様な団体で招聘アーティストとなった。アメリカ国内のほか、欧州、中国、中東などでも作品の展示が行われている。2013~2021年スタンフォード大学講師。カリフォルニア州オークランド在住。本書『何もしない』はバラク・オバマ年間ベストブックに選出された。 Kindle→https://amzn.to/3ulVIe7

-

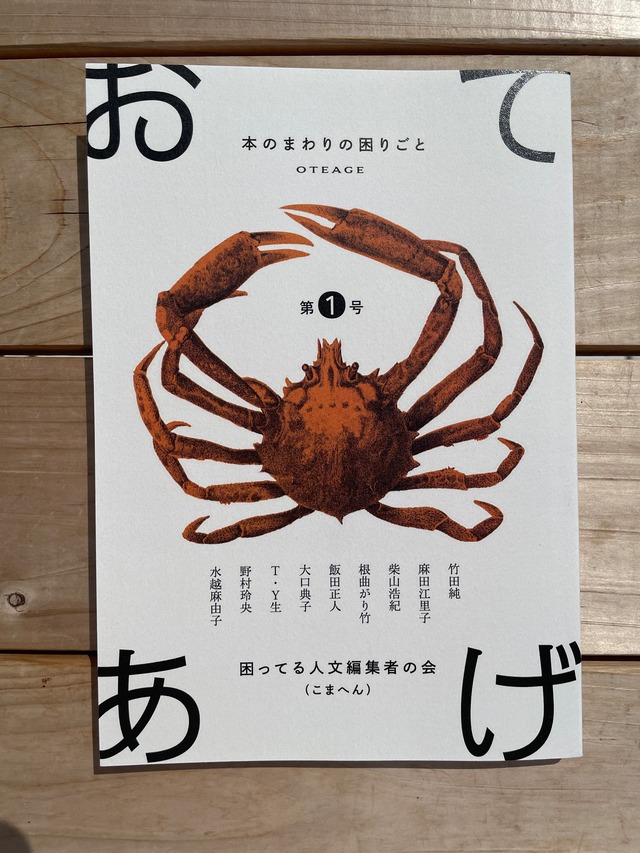

おてあげ 第1号

¥1,100

SOLD OUT

困ってる人文編集者の会 『おてあげ』第1号 「本のまわりの困りごと」をテーマに編集者仲間でZINEをつくりました。 特集は編集者や書店員、ブックデザイナーなど本の世界ではたらくひとびとのエッセイ〈わたしのおてあげ〉。そのほか、発行の「困ってる人文編集者の会」メンバーの書籍編集者3人による鼎談や日記もあります。 「わたしたちはつねに困りごとともにある。だからこそ、困りごとを介してわたしたちは知り合い、応援し合えるような気がしています」(「はじめに」より) 目次 はじめに おてあげ前史…竹田純 2022年、読んでよかった本…困ってる人文編集者の会 【特集】わたしのおてあげ 怒られ編集者のための著者様対応マニュアル…根曲がり竹(書籍編集者) 飯田、おまいだったのか。いつも本を仕入れていたのは。飯田はぐったりとめをつぶったまま、うなづきました。…飯田正人 (書店バイヤー) きこりの泉…大口典子(ブックデザイナー) 限界集落ブックサイト編集部からの通信…T・Y生(ブックサイト編集者) いいやつで居続けるには運が必要…野村玲央(書籍編集者) ウリコヤンイの響き…水越麻由子(書店員) ・こまへん日記 2023年・春…困ってる人文編集者の会 ・プロフィール一覧 ・編集後記 執筆:竹田純/麻田江里子/柴山浩紀/根曲がり竹/飯田正人/大口典子/T・Y生/野村玲央/水越麻由子 発行:困ってる人文編集者の会(麻田江里子、柴山浩紀、竹田純) デザイン:髙井愛

-

おてあげ 第2号

¥1,100

SOLD OUT

「本のまわりの困りごと」をテーマに編集者仲間でZINEをつくりました。 特集:がまん 目次 巻頭言 がまん 柴山浩紀 鼎談 2023年上半期読んでよかった本と、わたしのがまん 困ってる人文編集者の会 エッセイ わたしのおてあげ イマジナリ ササキエイコ もちろん、これはたとえばなしです。 非実在系課代 或るブックデザイナーの一日 風間勇人+小川恵子 コロナになるということ 一ノ瀬翔太 オシャレ邦画イキリ編集者問題 稲松 なに言ってるかわからない 鈴木久仁子 こまへん日記 2023年9月28日〜10月2日 困ってる人文編集者の会 おてあげ通信

-

スローフード宣言

¥1,980

SOLD OUT

オーガニックの母が辿り着いた未来のかたち 半世紀前―カルフォルニア州バークレーの小さなレストランから「おいしい革命」は始まった。 全米に地産地消を広げ、世界中の料理人と教育者に影響を与えた著者の集大成 ‐‐‐ “オーガニックの母”アリス・ウォータースが、生涯のテーマであるスローフードの世界観についてファストフードの世界観と比較しながら初めて語る。 私たちは食べることを通じてその世界を生きている。 「何を大切にし、どんな世界をつくりたいのか」 1970年代から人と食と地球に人生を捧げた著者が問いかける。 読み終えたとき、目の前の食事から、忘れかけていた大切なものが見えてくる。 美しさ、働く喜び、シンプルであること…… 私たちのこころとからだを解きほぐす滋味あふれる言葉たち。 ほんの少し足をとめて、世界の豊かさを感じてみませんか。 本書「はじめに」より 「この本でお伝えするのは、食べることが人の暮らしと世界にどのような影響をもたらしてきたか、そして、その道筋を変えるために私たちにできることは何かということです。参考文献を並べた学術的なものではありません。すべて、実体験からお話します。食べることは、生きること。これが私の人生を導く哲学なのです。」 目次 はじめに ファストフード 文化便利であること いつでも同じ あるのがあたりまえ 広告への信頼 安さが一番 多いほどいい スピード スローフード文化 美しさ生物多様性 季節を感じること 預かる責任 働く喜び シンプルであること 生かしあうつながり 終章 どう食べるか、どう生きるか あとがき、謝辞 訳者あとがき 著者プロフィール アリス・ウォータース (アリスウォータース) (著/文) アメリカで最も予約が取れないと言われるレストラン「シェ・パニース」のオーナーであり、世界中にスローフードを普及させ、「おいしい革命」を引き起こした料理人。1971年にカリフォルニア州バークレーでレストランを開業し、地産地消、有機栽培、食の安全、ファーマーズ・マーケットなど、今や食のトレンドとなった重要なコンセプトを実践、それはスローフード革命として世界中に広がった。ライフワークの一つとなっている「エディブル・スクールヤード(食育菜園)」は、学校の校庭に生徒がともに育て、ともに調理し、ともに食べるという体験を通して、生命(いのち)のつながりを学び、人間としての成長を促す教育活動として「エディブル教育」に発展し、日本にも広がっている。 小野寺愛 (オノデラアイ) (翻訳) 国際交流NGOピースボートに16年間勤務し、世界中を旅する中で「グローバルな課題の答えはローカルにある」という答えを得て、一般社団法人そっかを共同設立。海と森を園庭とする保育施設「うみのこ」や小学生放課後の自然学校「黒門とびうおクラブ」を運営中。2018年著者来日の際に通訳を担当。日本スローフード協会三浦半島支部代表、エディブルスクールヤード・ジャパンのアンバサダー。 Kindle→https://amzn.to/3uiebbJ

-

推し短歌入門

¥1,980

SOLD OUT

⼀字のことで騒げる能⼒、対象への熱い思い、オタクは短歌に向いている! 「脚が5メートルある!」「顔がルーブル美術館(=美術品のように美しい)」などなど、オタ活においてはミームや誇張表現に頼ってしまい、語彙喪失状態になってしまいがち。 それでも、好きなものをもっと丁寧に、自分だけの言葉にしたい! そんなオタクたちの真摯な想いに応える、現役オタク歌人による短歌入門。 劇団雌猫推薦! 無限大の萌えを受け止める小宇宙。手軽で奥深い令和の推し方! ◉語彙力失いがちオタクに贈る、推し短歌の心得 その1 原作を知らない人が読んでも短歌としてよいものを作る その2 言葉を借りすぎない その3 余白・言わないことを作る ◉オタクだけではなく、初めて短歌を作る全ての人におすすめ 真剣に短歌を学びたい人なら、押さえておくべきポイントを網羅しているので、初めて手に取る短歌入門書に最適です。 さらに、新旧問わず60人あまりの歌人の短歌を引用しているので、短歌の教養もぐっとと深まります。 難易度別で短歌をじっくり学べます! ◉巻末に「推し短歌会、やってみた!」を収録 劇団雌猫(もぐもぐ&ひらりさ)、睦月都(歌人)が参加した推し短歌会記事を収録。宝塚オタク、アイドルオタク、アニメ・漫画オタクが一堂に会した、和気藹々の歌会です。本の内容の復習にもなります。 目次 はじめに オタクは短歌に向いている 本書の楽しみ方 イメソンみたいに楽しむ、推し短歌というNEW GAME 【第一部】とりあえず詠んでみたいオタクのための推し短歌チュートリアル 【チュートリアル】「推しの瞳が綺麗」で詠んでみる ★☆☆基本ルールを覚える ★★☆推し短歌三原則 ★★☆「主体」を設定する ★★☆推しから離れる、推しを降ろす ★★★無機物になって詠んでみる ★★☆自分の言葉を選ぶ コラム①「推す」ことについて 【第二部】じっくり詠んでみたくなったオタクのための短歌の技法 ★★☆言葉の合成獣を作る ★★☆動詞は三つまで ★★☆かな遣い・言葉遣い ★★☆一字空け・全角 ★☆☆定型・破調 ★★☆比喩 ★☆☆助詞は基本的に抜かない ★☆☆「君」は特別な存在 ★☆☆強い言葉を使わない ★★☆句切れ ★★☆句跨り・句割れ ★☆☆慣用句は使わない ★★☆表記 ★☆☆様々な技 コラム②「プロジェクション」を短歌に応用できる気がする 【第三部】詠めるようになったオタクのための創作の深め方 ★★☆短歌を読む Yes,イメ短歌 ★★★短歌を読む not only イメ短歌, but also 評 ★☆☆日常から歌を作る ★★☆職業詠 ★☆☆旅行詠 推しにこの景色を見せたい ★★★縛りを設ける いちごつみ、題詠、テーマ詠、折句 ★★☆推敲しよう ★★☆ルビで工夫しよう ★★☆分からなさと向き合う コラム③「パクリ」問題はいつも難しい ★★★本歌取り ★★☆本を作ろう、文学フリマに出よう ★★☆歌会をしよう ★★☆引用について コラム④もっとうまくできる人がいる、けれど 巻末特別付録① 推し短歌会、やってみた! 巻末特別付録② 短歌ビギナーのためのブックガイド おわりに 榊原紘 (サカキバラ・ヒロ) 1992年愛知県生まれ。奈良県在住。第2回笹井宏之賞大賞、第31回歌壇賞次席。2020年に第一歌集『悪友』(書肆侃侃房)、2023年に第二歌集『koro』(書肆侃侃房)を刊行。過去に京大短歌、奈良女短歌、短歌結社「未來」の「陸から海へ」欄、同人「遠泳」に所属。現在は短詩集団「砕氷船」の一員。 Kindle→https://amzn.to/47ru3qm

-

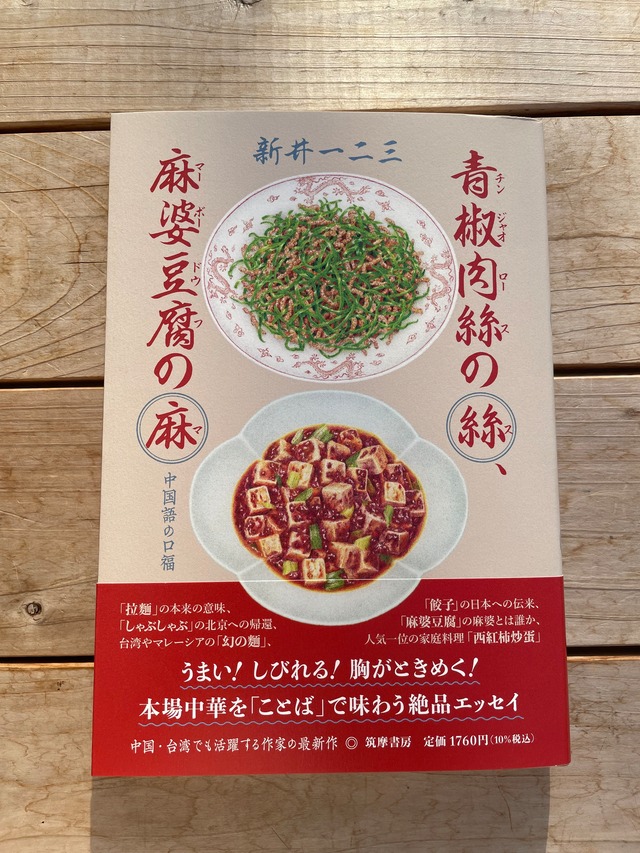

青椒肉絲の絲、麻婆豆腐の麻

¥1,760

SOLD OUT

青椒肉絲、北京ダック、餃子、拉麺、エビチリ、麻油麺線…定番料理から現地でしか食べられない一品まで、「ことば」と豊富な現地経験に基づく中国美食エッセイ。 「拉?」の本来の意味、「餃子」の日本への伝来、 「しゃぶしゃぶ」の北京への帰還、「麻婆豆腐」の麻婆とは誰か、 台湾やマレーシアの「幻の?」、人気1位の家庭料理「西紅柿炒蛋」…… 中国、香港、台湾、マレーシア、シンガポール、日本、 各地の中国料理をより深く知ることができる絶品エッセイ。 青椒肉絲に胸をときめかせ、麻婆豆腐にしびれる! 回鍋肉、北京ダック、拉麺、餃子といった定番料理から、 マレーシアや台湾の「幻の?」など現地でしか食べられない料理まで。 中国・台湾でも活躍する作家が「ことば」を切り口に中国料理を解説する! 目次 はじめに 第一章 青椒肉絲の絲 青椒肉絲の絲 肉末、肉丁、肉片、肉塊 麻婆豆腐の麻 ピータンのタン しゃぶしゃぶのしゃぶ ホイコーローのホイ せいろは蒸籠 第二章 絢爛たる主食 拉?のラー 面食の面 ビーフンのフン 餃子のギョ 煎餅の煎と餅 ワンタンの混沌 包子の包 第三章 酸・甜・苦・辣 ラー油のラー 酸菜の酸 そして、酢豚 甘い沙、糊、泥 白酒、黄酒、紅酒 第四章 季節の味 獅子の頭 春巻の春 西瓜の瓜 ジャージャン?のジャー 月餅の月 第五章 舌の上の地図 北京のアヒル 焼売のシュウ 四大菜系 八大、十大菜系 潮州菜 華流の味 第六章 まぼろしの? 担担?(四川) 拉条子(新疆) 麻油?線(台湾) 乾盤?(ボルネオ) 蝦子?(香港) 冷?(北京) 第七章 中国料理と日式中華 白湯の湯 エビチリのチリ メンマのマ 人参と羊 山珍海味 「町中華」から「ガチ中華」へ メニューの中国語 あとがき 中国語の口福 著者プロフィール 新井 一二三 (アライ ヒフミ) (本文) 新井一二三(あらい・ひふみ):東京生まれ。明治大学理工学部教授。早稲田大学政治経済学部卒業。中文コラムニストとして、北京、上海、広州、台湾、香港の新聞や雑誌に連載を持つ。日本語の著書に『中国語は楽しい』(ちくま新書)、『台湾物語』(筑摩選書)など、中国語著書に『東京散歩』 (台北、大田出版)、『再見、平成時代』(上海訳文出版社)など多数。訳書に、洪愛珠『オールド台湾食卓記』(筑摩書房)、蔡瀾『人生の味わい方、打ち明けよう』(KADOKAWA)がある。

-

生きものハイウェイ

¥1,760

SOLD OUT

地図にはないけど奥深い、縦横無尽に広がる「生き物の通り道」。 生き物ハイウェイとは、生き物の通り道のこと。この本では、私たちの身近な場所に張り巡らされた「生き物ハイウェイ」を、10のフィールドに分けて紹介します。さらに、そこから焦点をより近づけて、電柱・道路標識・プランターの下・中央分離帯・墓石・朽木の中・ドングリ・郵便受け・セーターなど、それぞれのユニークなハイウェイコースを探します。生き物は、昆虫、爬虫類、鳥、魚、哺乳類など、さまざまなタイプが登場。 著者は、30年以上自然観察を続けてきた佐々木洋さん。その経験を活かして、生き物の通り道はもちろん、特徴・出没ポイント・観察時期・名前の由来なども、豊富な知識と雑学を織り交ぜながらユーモアたっぷりに解説。そこに何かが動いているような気配の漂う、中村一般さんのイラストと合わせて、ぜひお楽しみください。 「この世は、私たち人間だけのものではない。無数とも思える人間以外の生き物も暮らしている。そして、それらの多くは、こちらから遠くまで探しに行かなくても、私たちと、時間と空間を共有しているものなのだ。」(─はじめにより) 目次 1章 住宅街【電線はハクビシンにとっての「けもの道」】 2章 幼稚園の園庭【哺乳類の「登園路」で持ち去られる上履き】 3章 ビル街【自動ドアを通過するSF的ツバメの出現】 4章 寺社の境内【不気味な鳴き声で開幕するムササビのショータイム】 5章 河川敷【地中に広がるモグラのネットワーク】 6章 公園の雑木林【手塚治虫も愛した「オサムシ」の捕まえ方」】 7章 公園の水辺【ヨシの茎に扮する野鳥「ミョウガの妖精」】 8章 大きな道路【世界戦略を企てるトンボのワールドツアー】 9章 大きな橋【辛抱強く待てば見られる「ボラ・ジャンプ」】 10章 番外編 【こんなところに道がある!】 おまけ 執筆中に聞いていた音楽 著者プロフィール 佐々木洋 (ササキヒロシ) (著/文) プロ・ナチュラリスト®️。東京都出身、在住。プロフェッショナルの自然解説者として「自然の大切さやおもしろさを、多くの人々と分かち合い、そのことを通じて自然を守っていきたい」という思いのもと、国内外で自然解説を続けている。30年以上にわたり、40万人以上の人々に、自然解説を行う。著書に『都市動物たちの事件簿』(NTT出版)、『ぼくらは みんな 生きている』(講談社)、『きみのすむまちではっけん! となりの「ミステリー生物」ずかん』(時事通信社)など多数。NHKテレビ『ダーウィンが来た!』など出演。BBC(英国放送協会)動物番組アドバイザー。NHK大河ドラマ生物考証者。 中村一般 (ナカムライッパン) (イラスト) イラストレーター。1995年東京都出身、在住。書籍の装画や漫画の執筆を中心に活動中。イラストレーション青山塾修了。漫画著書に『僕のちっぽけな人生を誰にも渡さないんだ』(シカク出版)、『ゆうれい犬と街散歩』(トゥーヴァージンズ)、作品集に『忘れたくない風景』(玄光社)。現在月刊漫画雑誌「ゲッサン」(小学館)にて『えをかくふたり』連載中。

-

ここちよい近さがまちを変える ケアとデジタルによる近接のデザイン

¥2,640

SOLD OUT

パンデミックによって現代の暮らしに生じた、大きな変化。オンラインサービスやリモートワークの普及で自分の家に閉じこもる生活スタイルも一般的になりましたが、“ふれあうこと”や“近くにいること”の大事さに世界中の誰もが気付かされました。そのアプローチとして大きな示唆を持つのが、「Livable proximity=ここちよい近さ(近接)」。イタリアのデザイン研究者でありソーシャルイノベーションとサスティナビリティデザインに関する第一人者エツィオ・マンズィーニが著してくれるこの視点は、国のボーダーを超えてこれからの時代の“まち、地域、都市、ケア、コミュニティ、デジタル、経済、デザイン”への見方を変えてゆくと考えてやみません。本書は彼が記した「Livable proximity -- ideas for the city that cares」の翻訳書として、ポストコロナにこそ意味を放つこの視点・考え方・アプローチを我が国に広く伝えることを目的に、日本版オリジナルコンテンツとして当文脈における意義深い日本の事例や解説も追加されています。人類が“今までの生き方で良かったのか?”問われているとも言えるこの時代に、新たなる希望の一歩を踏み出すためのマイルストーンともなりえる一冊です。 目次 はじめに 第1章 近接とは何か? 1.1 近接とは何か? 1.2 機能的近接と関係的近接 1.3 多様化した近接と専門化した近接 1.4 技術イノベーションとハイブリッドな近接 1.5 ソーシャルイノベーションと関係的近接 1.6 文化のイノベーションと「人間以上(モア・ザン・ヒューマン)の」近接 1.7 住みよい近接 第2章 近接の都市 2.1 コモンズとしての都市 2.2 距離の都市とその危機 2.3 競合するシナリオ 2.4 すべてを15分以内で、しかしそれだけではない 2.5 機能的近接と「最小生態学的ユニット」 2.6 関係的近接、ローカルネットワーク、コスモポリティズム 2.7 機能的近接と関係的近接の双方向のつながり 2.8 出会い、出会う場所、都市の微細な次元 2.9 ローカルコミュニティ、多様化した近接、レジリエンス 2.10 街路、広場、コモンズ、そして近接 第3章 ケアする都市 3.1 ケアと近接、ケアは近接である 3.2 ケアはケアワークでもある 3.3 ケアなき都市 3.4 コラボレーションを支えるサービス 3.5 ケアのコミュニティ 3.6 ケアする近接 3.7 ケア、コミュニティ、ハイブリッドな近接 3.8 ケアワークの再分配 3.9 新たな時間のエコロジー 3.10 密度と近接の経済 第4章 近づけるためのデザイン 4.1 機会のプラットフォームとしての技術的インフラと社会的インフラ 4.2 距離の都市から近接の都市へ 4.3 社会的会話の刺激とアトラクター 4.4 プロジェクトの織り成すコミュニティ 4.5 構築と再生 4.6 英雄的段階から変容する通常性へ 4.7 近接のデザインと近接のためのデザイン 4.8 コミュニティ、近接、プロジェクト 付録1 目の前に近づいている未来、近接の都市とデジタルプラットフォーム (イヴァナ・パイス 著) 付録1.1 デジタルプラットフォームの概念を定義する 付録1.2 住みよい近接のプラットフォームとガバナンスへの問い 付録1.3 デジタルプラットフォームの関係的な(ただし、それだけではない)側面 付録1.4 都市型プラットフォームとローカルルーツ 付録1.5 目の前に近づいている未来:新たな「地域コモンズ」としてのプラットフォーム? 付録2 日本語版解説と日本での事例 (安西洋之、本條晴一郎、澤谷由里子、森一貴、山﨑和彦、山縣正幸 著) 付録2.1 欧州のまちづくりの参考のしかた 付録2.2 複雑系としてのコミュニティとケアの倫理 付録2.3 近接の都市が描く世界 付録2.4 豊かな一時的近接からはじまるうねり。産業観光イベントRENEWの事例 付録2.5 近づけるためのデザイン(近接のデザイン)とすさみ町の事例 付録2.6 協同とそれを可能にする組織形態と八尾市の事例 著者、寄稿者、翻訳者、協力者 著者プロフィール エツィオ・マンズィーニ (エツィオ マンズィーニ) (著) イタリアのデザイン研究者であり、ソーシャル イノベーションとサステナビリティのためのデザインに関するリーダー。現在、ミラノ工科大学名誉教授、同済大学(上海)及び江南大学(無錫)客員教授。イノベーションとサスティナビリティのためのデザインに関する国際ネットワークであるDESIS の創設者。これまでに、エリサバ デザイン スクール アンド エンジニアリング(バルセロナ)やロンドン芸術大学(ロンドン)など世界各地の大学で教えてた。代表的な著書は、「日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化」、「Design,When Everyone Designs」と最新著書として「Livable Proximity: Ideas for the City That Cares」など。

-

Like the Wind 日本版 01

¥2,750

SOLD OUT

⚫︎UK発、美しいビジュアルと共にランニングカルチャーを語る雑誌が『Like the Wind』です。ランナー達が自然や都市、社会の中で困難に直面しながらも自分なりの希望や未来を見つけていくストーリーを発信してきました。この『Like the Wind』の日本版を木星社編集(協力・黒鳥社若林恵氏)でお届けします。「新しいランニング」をテーマに、800に及ぶ英語版の記事アーカイブからの翻訳セレクションと日本版独自記事をまとめた一冊です。 ⚫︎Like the Wind 日本版#01では、パンデミックを経た世界でいま走ることはどういうことなのか、具体的にどんな変化を多くの人にもたらしているのかということをまとめています。トレイルランニングやロード、トラックを問わず走る人/ランナーの声を、インタビューを通して。走る喜びやメンタルヘルス、歴史、人種、都市と格差、チャリティ、コミュニティをいったテーマを、レポートや論説記事で。古今東西のランナーのいまについて、随想やコラムで。各地のランナーやジャーナリスト、作家が自分のスタイルで走ることとその世界がどんなものなのかを表現しています。そこに描かれる「新しいランニング/NEW RUNNING」は、すでに私たちが知っていたことなのでしょうか、見たことのなかったものなのでしょうか。 ぜひ感想をお寄せください。 目次 ⚫︎エディターズ・レター ⚫︎ジョイ・オブ・ランニング 走ることはどんなことなのか ⚫︎世にも奇妙なトレイルランニングレース、バークレー・マラソンズの片鱗 ⚫︎バークレーを撮るということ アレクシス・バーグ ⚫︎走ることはつなぐこと ポストコロナ時代のランニングの風景 ・クルー・カルチャーの発祥といま/NYC ・チアゾーン魔法/ベルリン ・マイル21/ロンドン ・ポストパンデミックのコミュニティ/トロント ・ハックニーのキッズはどうやって機会を得るのか? ・マリリンに近づく一年 ・シャーロッツビルのランナーからの聞き書き ・ウルトラトレイルランナー、井原知一は何をつなできたのか? ⚫︎山のない国・リトアニアのチャンピオン ゲディミナス・グリニウスの旅 ⚫︎パンデミック・音楽・ランニング ジャイルス・ピーターソン ⚫︎ランニング随想:ランナーの憂鬱 走ることとメンタルヘルス ・世界7大陸最高峰を行く ・ルーシー・ベアトリクスのモデル時代といま ・見えているかしら?60歳の私も走るのよ ・ラブレター ・18本目のボトルを空けて 中毒者の回想 ・逃亡線 ⚫︎シリアスランナーになるための技術トップ20 ⚫︎RUN // CLICK フォトグラフィー ⚫︎湘南国際マラソンとマイボトル ザ・ノース・フェイスがつくる新たなスタンダード ⚫︎木星RC通信 ・ケニアにて 田中希実と過ごした午後 ・ランニングとカルチャーの交差点 LONO BRAZIL III ・Voices from Tokyo 桑原慶 ・Meet the Runnerスペシャル 京都編・上野洋路とリッキー・ゲイツ ・ブックガイド『アメリカを巡る旅 3,700マイルを走って見つけた、僕たちのこと。』 ⚫︎きっとあるはずのコミュニティ 若林恵

-

なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか

¥2,420

SOLD OUT

バーンアウト文化への処方箋 「燃え尽き(バーンアウト)症候群」は仕事への不満やストレスを語るときの用語として流通しているが、その意味は正確に理解されておらず、激務の疲労や仕事への絶望に苦しむ労働者の役に立っていない。本書は、大学教授の仕事に燃え尽き、寿司職人やコインパーク管理人として生計を立てていた異色の経歴を持つ著者が、なぜ過酷な仕事に高い理想を持つのかを歴史的・心理学的に分析し、燃え尽きを解決できた個人やコミュニティーを明らかにする。 Kindle→https://amzn.to/40dSaX6

-

自由の丘に、小屋をつくる

¥2,420

SOLD OUT

「生きる力ってなんだろう?」セルフビルドしながら問い続けた6年間の軌跡 40代で母親になって考えた。「この子に残せるのは、“何かを自分で作り出せる実感”だけかも」。そこから不器用ナンバーワンの著者による小屋作りが始まる。コスパ・タイパはフル度外視。規格外の仲間たちと手を動かすほどに「世界」はみるみるその姿を変えていき……。暮らしと思索が響き合う、軽快ものづくりエッセイ。 【目次】 第1章 それはずっと一緒にいられない娘のために 第2章 世界でたったひとつの机が生まれた 第3章 ハイジの小屋と新しい風景 第4章 実家リノベーションは修練の場 第5章 未来予想図 ここに決めた! 第6章 人力で土地をならすと古墳が生まれた 第7章 西部開拓史が生んだ工法で進め 第8章 こどもの日は自家製コンクリートを作ろう 第9章 壁は一夜にしてならず 第10章 平面から立体にー闇を切り裂く叫び声 第11章 なんのための小屋なんだ 第12章 タコを捕まえる女と裸足の男、そして体力の限界 第13章 全ては窓辺の景色のために 第14章 ときには雨もいいものだ 第15章 終わらない台風との戦い 第16章 快適なトイレへの道 第17章 トイレなんか、青いバケツで十分だ 第18章 最初で最後の全員集合!ーいつかまた小屋で会おう 第19章 さよならだけが人生なのか 第20章 壁を塗りながら本当の自由について考えた 第21章 パリへのオマージュを魚の骨柄にたくして 第22章 みんなの思い出、井戸掘りサマー 第23章 BON V OYAGE! 謝辞 あとがきにかえて 著者について 川内有緒(かわうち・ありお) ノンフィクション作家。1972年東京都生まれ。映画監督を目指して日本大学芸術学部へ進学したものの、あっさりとその道を断念。行き当たりばったりに渡米したあと、中南米のカルチャーに魅せられ、米国ジョージタウン大学大学院で中南米地域研究学修士号を取得。米国企業、日本のシンクタンク、仏のユネスコ本部などに勤務し、国際協力分野で12年間働く。2010年以降は東京を拠点に評伝、旅行記、エッセイなどの執筆を行う。『バウルを探して 地球の片隅に伝わる秘密の歌』(幻冬舎)で新田次郎文学賞、『空をゆく巨人』(集英社)で開高健ノンフィクション賞、『目の見えない白鳥さんとアートを見に行く』(集英社インターナショナル)でYahoo!ニュース本屋大賞|ノンフィクション本大賞を受賞。ドキュメンタリー映画『目の見えない白鳥さん、アートを見にいく』の共同監督も務める。 Kindle→https://amzn.to/46DDTWn

-

内気なキミを最強にする説明書 シャイという才能を活かすガイドブック

¥1,760

SOLD OUT

内気は直さなければならない欠点じゃない! その慎重さや観察力は人生を最強にする武器になる!! シャイで内気がちな性格のせいで、物事がうまくいかなかったり、チャンスを逃してしまうことがあるかもしれません。家族に心配されたりすると、この性格を変えなくてはいけないものに思えるでしょう。でもそんな必要ないんです。 この本では、内気だからこそ持てるスキルや強みを教えてくれます。 社会では一見、外向的な人が得をすように見えるので、内気がちな子供の親や教師は心配するかもしれません。しかし、実際は、内向的な人が大きな成功を収めている事例も少なくありません。内気がちな性格を悩むのではなく、本書に書かれた、その性格を生かすための具体的なアドバイスを実践してみてください。前半では内気な性格を分析し、内気とは何かを知ることができます。後半では、その性格だからこそできる、人生を最強にするための様々な作戦が解説されています。最後まで読めば、シャイって実は才能だった!?と思えるでしょう。全ページカラフルなイラスト付きで楽しく読み進められます。 ※小学生向き 総ルビ ■目次 はじめに もうチャンスを逃さない!/この本はだれのためのもの? パート1 内気とは? 内気な人ってどんな人?/内気な人はたくさんいる?/生まれつきなの?/どれくらい内気?レベルの問題/こんな気持ちになる/体にどう影響する?/内気な人の脳/どんなときに内気になる?/大きな変化が起きたとき/家の中で/学校で/あなたは唯一無二の人/発言しよう パート2 最強になる! 認めよう/自分のさまざまな中身を好きになろう/秘密のとびら/人はそれぞれちがうもの/自分のことも喜ばせよう/かしこく気にかけよう/完ぺきじゃなくていい/困難に出くわしたとき/本当に起きたこととは?/もっとやさしい声を/"安全ネット"を見つけよう/いっしょにいるともっといい/助けを求めよう/ほっこりしよう/休息と回復/最強の自分になる/内気さは強さ/リスクをとろう/モジモジも受け入れよう/内気だからこその力 その1/内気だからこその力 その2/今こそ声をあげるとき/自分で選びとろう/準備!準備!準備!/夢は大きく/小さく分解しよう/最強になるための習慣 さくいん こんなときに読んでみて 著者について ナディア・ファイナー:英国で活躍するShyness(内気さ)に特化したビジネスコーチ。専門家として数々のメディアに出演しながら、内向的な人が自分の力を最大限に発揮するためのレッスンやコーチング活動を行っている。昨今はポッドキャストで活発に発信するほか、「Mighty Mob」というオンラインプログラムも運営。このプログラムでは、内気な子供たちに勇気を与え、もっと声をあげて社会参加できるように、もっと快適に自分らしくいられるよう支援を続けている。

-

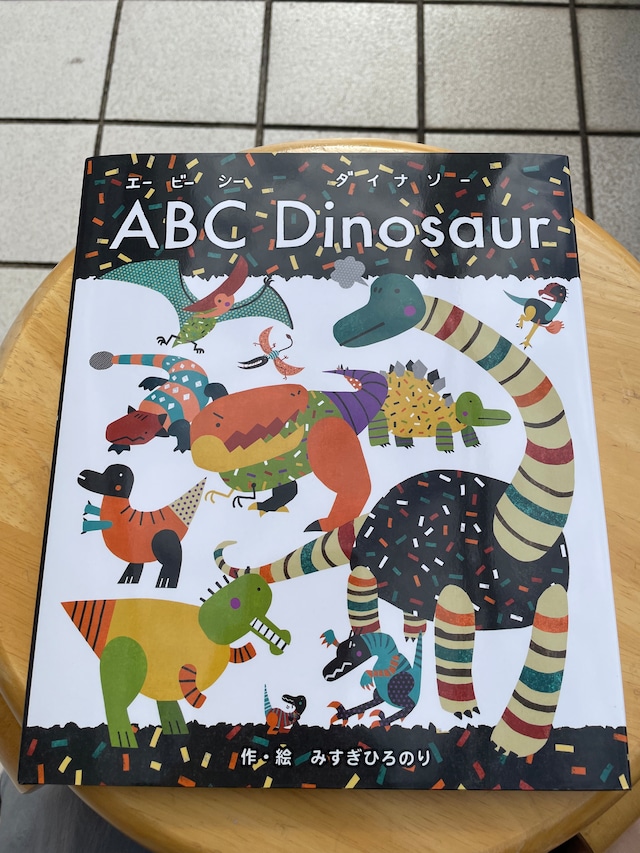

ABC Dinosaur

¥1,650

SOLD OUT

アルファベッ島には、時代をこえてたくさんの恐竜が集まっています。アルファベットのかるたのようなつくりで、恐竜をアルファベット順に、リズミカルな楽しいことばとかわいいキャラクターで紹介していく恐竜絵本です。巻末に、大文字と小文字のアルファベット一覧、見返しに、恐竜めいろと恐竜の大きさくらべを掲載。

-

暗闇の効用

¥2,420

SOLD OUT

暗闇が消えると何が失われるのか? 生物学者が詩的に綴る、感動の科学エッセイ。 2022年度 英ウォーターストーンズ ポピュラーサイエンス部門 ベスト・ブック獲得 スウェーデンから、アメリカ、ドイツほか各国で続々翻訳 闇がなければ光はなかった 闇は光の母 ――谷川俊太郎 いま、街灯の照明をはじめとする人工の光が、多くの夜の自然の光を奪っている。その結果、古来から続く生物の概日リズム(体内時計)を乱し、真夜中に鳥を歌わせ、卵から孵化したウミガメを間違った方向へ誘導し、月明かりの下の岩礁でおこなわれるサンゴの交配の儀式すら阻害している。 本書は、人工の光による自然への影響(=光害:ひかりがい) をひもとき、失われた闇を取り戻そうとする呼びかけである。 (目次) はじめに 消えていく夜 第1部 光害 暗闇のサイクル/暗闇での体験/光に照らされた惑星/掃除機効果/失われた交尾の本能/大量死 第2部 夜──その重要な生態系地位 暗闇の視覚/目/夜の感覚/たそがれ時の動物たち/不自然な光の中で歌う/自然のランタン/光の春/星のコンパス/めまいのする都市/偽物の夏/実りのない夜/海の花火/海が待つ場所/月明かりのなかのロマンス/青ざめたサンゴ/トワイライト・ゾーンにて/流転する生態系/夜の公益的機能 第3部 人類と宇宙の光 3つの薄明/ダークマター/夜空の測定/聖ラウレンチオの涙/月は1つだけ?/青の瞬間/黄褐色の空/産業の光/時計が止まるとき/病気をもたらす過剰な光 第4部 陰翳礼賛 魂を慰める時間/陰翳礼讃/LEDの光/暗闇のツーリズム/王家が残した暗闇/暗闇の静かな会話/逆境にある時間 著者 ヨハン・エクレフ スウェーデンのコウモリ研究者・作家。ココウモリの視覚に関する研究、および、最近では光害に関する研究で知られる。スウェーデン西部に住み、自然保護活動とコピーライティングに従事。20年近くコウモリの研究をおこなった後、現在は自身のコンサルタント会社を経営する。コウモリ、夜の生態系、自然に優しい照明の専門家として、公共事業機関、風力発電事業者、自治体、都市計画者、環境保護団体などをクライアントに持つ。本書は、英語に翻訳された2冊目の著書である。 訳者 永盛鷹司(ながもり・ようじ) 翻訳家。東京外国語大学大学院総合国際学研究科言語文化専攻、博士前期課程修了。主な訳書に『家庭の中から世界を変えた女性たち アメリカ家政学の歴史』(上村協子・山村明子監訳、東京堂出版、2022年)など。 Kindle→https://amzn.to/3txlxrp