新ウェブストアがオープンしています。

こちらのストアにて公開していたほぼすべての商品を移行してあります。

ここで買えるのはTシャツなどのグッズのみです。

-

溺れるものと救われるもの 文庫

¥924

SOLD OUT

自らのアウシュヴィッツ体験を描いた名著『これが人間か』から約40年、 記憶の風化を恐れたレーヴィは、改めてその体験を極限まで考え抜き、分析し、 苦闘の末に本書をまとめた。 だが刊行の1年後、彼は自ら死を選ぶ。 善と悪とに単純に二分できない「灰色の領域」、 生還した者が抱える「恥辱」、 人間が持つ最も恐ろしい悪魔的側面を描いた「無益な暴力」、 アウシュヴィッツが風化することへの恐れを論じた「ステレオタイプ」…… これらは実際に地獄を体験した者でなければ語れない。 アウシュヴィッツは、生存者のその後の人生にもつきまとった。 生き残ったものたちは、生きる喜びを奪われ、いわれのない罪の意識と戦い続けた。 生還以来、その体験を証言し続けてきたレーヴィは何を思い、生きたのか?そして、地獄を生き抜いた者が、なぜ自ら死を選んだのか―― 世界中の哲学者、歴史家が、アウシュヴィッツを語るうえで欠かせないとした古典的名著の文庫化。 アウシュヴィッツとは何だったのかを改めて問い直す一冊。 【目次】 序文 1. 虐待の記憶 2. 灰色の領域 3. 恥辱 4. 意思の疎通 5. 無益な暴力 6. アウシュヴィッツの知識人 7. ステレオタイプ 8. ドイツ人からの手紙 結論 訳注 訳者あとがき プリーモ・レーヴィ年譜(一九一九―八七) 解説 小川洋子 著者 レーヴィ,プリーモ 1919年イタリアのトリーノ生まれ。44年2月アウシュヴィッツ強制収容所に抑留。45年1月ソ連軍に解放され、同年10月イタリア帰還。戦後は化学者として働きつつ自らの体験をまとめ、イタリア現代文学を代表する作家の一人となる。87年自死 竹山/博英 1948年東京都生まれ。東京外国語大学大学院ロマンス系言語専攻科修了。現在立命館大学名誉教授 Kindle→https://amzn.to/47rOG5T

-

憶えている 40代でがんになったひとり出版社の1908日

¥3,300

SOLD OUT

〈43歳の秋、僕は末期がんになった。 そんなに長くは生きられないらしい。 僕に残された月日はあとどれくらいなのか。 果たしてこの本を書き終えることができるのか。 この本にはたくさんの日付が出てくる。 そのころあなたは何をしていただろうか。 そしてあなたがこの本を読むときに、僕はどこで何をしているのだろうか。 あるいはもうどこにもいないのかもしれない。〉(本書「はじめに」より) 2018年の春、40歳の編集者・岡田林太郎は、夢と希望と不安をいっぱいにかかえて、ひとり出版社〈みずき書林〉を創業しました。 そのときから5年とすこしのあいだ、彼は日記(ブログ)を書きつづけてきました。 本書には、その膨大な日記のなかから彼自身が選んだ文章が、引用・ペーストされています。 さらに、そのひとつひとつの過去の日記に対して、「末期がん」をわずらった現在の彼が、「いま何を感じているか」その切実な思いをつづっています。 この本は、〈ひとり出版社〉の作り方や閉じ方といったものを記した「ハウツーもの」ではありません。 がん患者さんやその家族に喜んでもらえるような「闘病記」でもないかもしれません。 〈ひとり出版社〉として最後まで生きぬいた人間の日常の記録、つまり「ライフヒストリー」のような本です。 16年間のサラリーマン生活にピリオドを打ち、一念発起し、ひとりで出版社を独立創業。 その後「末期がん」になった40代男性は、自分が書いた日記をよすがに過去を思い返し、そしてそれに対していまどう思うかを、文字どおり全身全霊をかけ、あらんかぎりの力を尽くし、最期まで書きつづりました。 本書は、その魂の記録です。 目次 はじめに――2021年9月9日(木) 2018年 社名の由来/平成最後の夏/不定期連載①――会社のつくり方 その1/marshallese songs 1/弱さについて/ラディカル・オーラル・ヒストリー/あれから17年も経ったのですね/映画『タリナイ』/日記/創るひとびと/40/『いかアサ』速報④――カバーイラストは山田南平先生!!/今年はもう11日しかないらしい/早坂先生のこと 2019年 言語化困難な今年の目標/人はみな馴れぬ齢を生きている/週末のごはん/去年の今日と、今日――マーシャルあるいはアーサーの物語/トロントでの多幸感/独立して1年/思考実験としてのメンバー募集(上)/思考実験としてのメンバー募集(下)/本当はこうあるべきだったスピーチ/223件目/いい人に出会う方法/平和祈念展示資料館/先の企画のためのノート――諏訪敦さんへの取材/牛肉のビール煮込み/『ラディカル』『100s』『この世の景色』エトセトラ/はじめての講義/オンラインショップ開設!/『この世の景色』記事掲載!/ふりむく2年目 2020年 今年の目標(走る)/明日/ファンタジーとして戦争映画――『近頃なぜか岡本喜八』/戦争孤児/家にこもって仕事/東京さ行ぐだ/毎日、ひとの日記を読むこと(上)/毎日、ひとの日記を読むこと(下)/2周年/勝手にアンソロジーを編む/online, online/文字を読みまくる週末/藤田省三と保苅実のことば/ダンス・ダンス・ダンス/死ぬ夢 2021年 オンライン、たまに対面/ヨーコと7歳下の英国人は〈あの戦争〉について話したか?/見本完成!/営業部員としての装丁/「いい人になる」/学術書の面白さとは――『沖縄-奄美の境界変動と人の移動』書評掲載/環境について。ちょっとしたこと/請われれば人差し舞える人になれ/森岡書店のフェア、スタート/森岡さん家で午後8時にお茶を/素敵な大人とは/将来のために/宝物/からっぽ/その日の日記/クリスマスの朝のような日/早稲田大学4号館・村上春樹ライブラリー/ラーハとはなにか/この2カ月の幸福・不幸/不運ではあるかもしれないけれど、不幸ではない/みんなと喋る/【重要】How to close my company/寺尾紗穂さんのライブ 2022年 ひとつずつ/神様そりゃないぜと思うときは/Love etc./きちんとしていたい/525,600/保苅実と時間/夜はまだあけぬか――5/12/生きちゃうかもしれない/泣いてもいいよ/友だちが増えた/造影CTの結果が良かったこと/さよなら、智秋さん/8月15日、毎年この日は鬼門筋なのか/ベッドのうえで生きる 8/20-21/はじめてのコスメ/「自分の人生が、けっこう気に入ってる」/体温が乱高下/3食作る。クリームうれしょん/また入院。何度でも立ち上がりましょう/とにかく生きてます/できることは減っていくけど/在庫を生き延びさせたい/目標の達成 2023年 未練について/昨日の続き、嫉妬と未練のこと/【ご報告】みずき書林の存続について/再起動/往復書簡「本を作ること、生きること」最終回――心から幸せになりなさい/髪を切った夕方には/5周年記念ラジオ/ひとまず書き上げる/こんな日が続いていくなら/半年が経過/『わたしは思い出す』と自分の本/死についてぼんやり思う/それでも人生にイエスと言う/在宅看護のありがたみ/また入院してます/筋力の衰え あとがき 著者プロフィール 岡田 林太郎 (オカダ リンタロウ) (著) 1978年生まれ。早稲田大学卒業後、出版社へ入社し、編集の仕事に従事。2012年、同社社長に就任。2018年、退職。同年4月、ひとり出版社「みずき書林」創業。みずき書林での主な刊行物に、大川史織編『マーシャル、父の戦場』、岡本広毅・小宮真樹子編『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか』、早坂暁著『この世の景色』、沖田瑞穂著『マハーバーラタ、聖性と戦闘と豊穣』、山本昭宏編『近頃なぜか岡本喜八』、大川史織編著『なぜ戦争をえがくのか』、蘭信三・小倉康嗣・今野日出晴編『なぜ戦争体験を継承するのか』、松本智秋著『旅をひとさじ』などがある。2023年7月3日、永眠。享年45歳。

-

パピルスのなかの永遠 書物の歴史の物語

¥5,280

SOLD OUT

世界100万部の大ベストセラー スペインでもっとも著名な作家のひとりである著者が贈る、書物の歴史のはじまりを綴った、壮大な一冊。 「今日の読者が来世にあるときもなお、この本は読み継がれゆくだろうという、絶対的な確信がある」――マリオ・バルガス=リョサ 「書物の発明は破壊に対する私たちの粘り強い戦いにおける、最大の偉業かもしれない」(本書より) 約三千年以上にわたる書物の歴史の黎明期にスポットを当て、口承から、巻物、冊子本(コデックス)に至るまでの書物とそれを受け継いできた人々の足跡、図書館の誕生やアルファベットによる革命、読書、書店など、本にまつわる事象をたどる。アリストパネスと喜劇作家に対する司法手続き、サッポーと文学における女性の声、ティトゥス・リウィウスとファン現象、セネカとポスト真実など、現代の社会現象や文学作品、映画にも言及しながら、エッセイの形式で書物の激動の旅が描かれる世界的ベストセラー。 本をつくり、受け継ぎ、守るために戦う――。 目次 プロローグ 第一部 未来に思いを馳せるギリシア 快楽と書物の都市 アレクサンドロス―あきたらぬ世界 マケドニアの友 深淵の縁の均衡――アレクサンドリアの大図書館とムセイオン 炎と暗渠の物語 書物の皮膚 探偵の任務 ホメロス、それは謎と衰退 失われた声の世界――こだまする音のタペストリー アルファベットの穏やかな革命 雲間からとどく声、定まらぬ空もよう 影の読み方を学ぶこと 反抗的な言葉の勝利 最初の書物 移動書店 文化という信仰 驚くべき記憶力の男と前衛派の女性グループ 物語の織り子たち 私の物語を語るのは他者 笑いのドラマとゴミ捨て場の恩恵 言葉との情熱的な関係 書物の毒。書物の儚さ アレクサンドリアの大図書館の三度の崩壊 救命ボートと黒い蝶 こうして私たちはこれほど奇妙ないきものとなった 第二部 ローマの街道 悪名高い都市 敗北の文学 奴隷化の見えない境界線 最初は木だった 貧しい著者、裕福な読者 うら若い一族 書店員――危険な仕事 ページのある書物の揺籃期と成功 湯の宮殿の公共図書館 二人のスペイン人――最初の熱狂者(ファン)と最初の熟練作家 ヘルクラネウム――破壊による保存 検閲と戦うオウィディウス 甘い惰性 書物の内側への旅路と名づけかた 古典(クラシック)とはなにか 正典(カノン)――水生植物の物語 女性の声の断片 永遠のものと信じられていたものは儚かった あえて記憶にとどめること エピローグ――忘れ去られた者たち、名もない者たち 謝辞 訳者あとがき 参考文献 註 索引 著者プロフィール イレネ・バジェホ (イレネ バジェホ) (著/文) (Irene Vallejo)1979年、スペインのアラゴン州サラゴサに生まれる。サラゴサ大学とフィレンツェ大学で古典文献学の博士号を取得。『エル・パイス』紙や『エラルド・デ・アラゴン』紙などでコラムを担当。小説、児童書、コラム集も出版されている。『パピルスのなかの永遠』(2019)は、世界100万部の大ベストセラーとなっている。本屋大賞ノンフィクション部門(2020)、国内最高峰の文学賞であるスペインエッセイ賞(2020)ほか多数を受賞。 見田 悠子 (ミタ ユウコ) (翻訳) (みた・ゆうこ)ラテンアメリカ文学研究者、大学講師。専門はガルシア=マルケス。論文・論考に、「黄金郷の孤独」(『れにくさ』現代文芸論研究室、2013)、「いくつもの世界のひしめく文学」(『ユリイカ』青土社、2014)、「『眠れる森の美女』以降のガルシア゠マルケス」(『〈転生〉する川端康成』文学通信、2022)ほか。訳書に、ジョシュ『バイクとユニコーン』(東宣出版)、サマンタ・シュウェブリン『七つのからっぽな家』(河出書房新社)ほかがある。

-

生きづらさの民俗学 日常の中の差別・排除を捉える

¥3,080

SOLD OUT

柳田國男の問い「何故に農民は貧なりや」から始まった自己内省の学は、今日あらたに問いをたてなおし、とにもかくにも〈しんどい〉現代社会への探求の扉をふたたび開く。 「何故我々は生きづらいのか?」 本書は、民俗学に初めて触れる読者を想定した「入門書」である。わたしたちの社会のいたるところにみられる差別や排除、「生きづらさ」というテーマを民俗学はどう考えることができるか、そしてそこに立ちあらわれる民俗学とは何か。 目次 まえがき 本書の読み方[及川祥平・川松あかり・辻本侑生] ◆第Ⅰ部 生きづらさと民俗学 第1章 生きづらさと差別[川松あかり] 第2章 民俗学と生きづらさ[及川祥平] 第3章 生きづらさとインターセクショナリティ[辻本侑生] ◆第Ⅱ部 生きづらさを民俗学する 第1章 選べない出自と阻まれる職業選択[岡田伊代] 第2章 「多文化共生社会」の中の生きづらさ[川松あかり] コラム1 学歴と格差・地域差[辻本侑生] 第3章 ジェンダーとセクシュアリティ[辻本侑生] 第4章 エイジズム[及川祥平] コラム2 自己実現をせまる社会における推し活[藤崎綾香] 第5章 病気と差別[今野大輔] 第6章 差別に対する患者たちの抵抗と紐帯[桜木真理子] コラム3 都市の見えづらい分断[岡田伊代] コラム4 ラジオ番組に集う視覚障害者たち[奈良場春輝] 第7章 暮らしと障害[入山頌] 第8章 ケガレ[今野大輔] 第9章 災害と生きづらさ[及川祥平] ◆第Ⅲ部 生きづらさにせまる 第1章 話者と見つける研究視点[岡田伊代] 第2章 わからなさと交差点[桜木真理子] コラム5 セクシュアリティ研究の難しさと意義[三上真央] 第3章 旧産炭地へのフィールドワーク[川松あかり] 第4章 被災地のフィールドワーク[辻本侑生・及川祥平] コラム6 地域コミュニティを取り巻く生きづらさ[藤崎綾香] 第5章 生きづらさへ資料からアプローチする[辻本侑生] 第6章 民俗資料から生きづらさにせまる[今野大輔] あとがき 索引 執筆者紹介 著者プロフィール 及川 祥平 (オイカワ ショウヘイ) (編著) 成城大学文芸学部および同大学院准教授。成城大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。研究分野は民俗学。主要な著書に『偉人崇拝の民俗学』(勉誠出版、2017年)、『心霊スポット考』(アーツアンドクラフツ、2023年)、『民俗学の思考法』(共編著、慶應義塾大学出版会、2021年)。主要な論文に「「害」という視座からの民俗学」(『現在学研究』9、2022年)ほか多数。 川松 あかり (カワマツ アカリ) (編著) 九州産業大学国際文化学部講師。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。研究分野は、民俗学・文化人類学。主要業績に、『民俗学の思考法』(共編著、2021年、慶應義塾大学出版会)、「「語り部」生成の民俗誌にむけて:「語り部」の死と誕生、そして継承」(『超域文化科学紀要』23、2018年)。 辻本 侑生 (ツジモト ユウキ) (編著) 弘前大学地域創生本部助教。民間シンクタンク勤務を経て現職。研究分野は現代民俗学、地域社会・政策論。共著書に『津波のあいだ、生きられた村』(鹿島出版会、2019年)、『山口弥一郎のみた東北』(文化書房博文社、2022年)、『焼畑が地域を豊かにする』(実生社、2022年)、『クィアの民俗学』(実生社、2023年)。

-

「戸籍」 人権の視点から考える

¥1,650

SOLD OUT

日本の戸籍制度は、被差別部落など特定のマイノリティ集団への差別に加担してきた。本書ではこの戸籍制度を取り上げ、「人権の視点」をベースに、さまざまな切り口からその問題点を探る。 目次 はじめに 01 戸籍から個籍へ、そして人権侵害をおこさない仕組みへ……二宮周平 Ⅰ……「戸籍」とは何か Ⅱ……「戸籍」と家制度 Ⅲ…… 新憲法下における「戸籍」 Ⅳ…… 戸籍が生み出す婚外子への差別 Ⅴ……「戸籍」から「個籍」へ―憲法の理念に即した公証制度のあり方を問う Ⅵ……「戸籍」と人権侵害―戸籍の追跡機能と部落差別 Ⅶ……「戸籍」とプライバシー権 Ⅷ…… 社会のデジタル化と「戸籍」 Ⅸ…… おわりに―「衆一個人を以て基礎となす社会」のための制度へ 02 日本の植民地支配と戸籍 『民族』と『血統』とは……遠藤正敬 Ⅰ……「戸籍」とは何か Ⅱ…… 戸籍の歴史と機能 Ⅲ…… 大日本帝国における戸籍と国籍 Ⅳ…… 戸籍による帝国臣民の区分 Ⅴ…… 皇民化とそのジレンマ Ⅵ…… 戦後の植民地出身者への対応 03 なぜ韓国社会は戸主制/戸籍制度を廃止したのか 被植民地秩序、家父長制解体をめざす市民の連帯から学ぶ……梁・永山聡子 Ⅰ…… 研究者としての歩みを振り返って Ⅱ…… 韓国社会におけるフェミニズム Ⅲ…… 韓国の戸籍制度 Ⅳ…… 戸籍制度の解体のために Ⅴ…… 戸籍制度解体にむけた社会運動 Ⅵ…… 戸籍制度解体が持つ意味 04 無国籍問題とはなにか……井戸まさえ Ⅰ……「無戸籍」の問題にたどり着くまで Ⅱ……「無戸籍者」とは誰か? Ⅲ……「巣鴨置き去り事件」の社会的文脈 Ⅳ…… 戸籍がつくり出す差別 Ⅴ…… 戸籍という「タブー」を破るには Ⅵ…… おわりに 05 戸籍とマイナンバー制度 国は何を考えているのか……遠藤正敬 Ⅰ……「戸籍」と「マイナンバー」 Ⅱ…… マイナンバー制度を用いた国民管理の徹底 Ⅲ…… 戸籍とマイナンバーの連携はいかなる意味を持つか? Ⅳ…… おわりに― マイナンバー制度へのいくつかの懸念

-

肉を脱ぐ

¥1,870

SOLD OUT

肉体を愉しむ者、肉体を恨む者、新たな肉体を得る者、そして肉を棄てる神―― 衝撃のラストシーンを、あなたはどう受け止めますか? 「現代のアイデンティティ」を鋭く問う芥川賞作家の新境地。 「読み終えた後、自分の身体を思わず抱きしめてしまった。」 高瀬隼子(作家) 売れない新人作家・柳佳夜は身体を持っていることにうんざりしている。精神のみの自分の存在証明を求めるべくSNSで頻繁にエゴサーチを行う。エゴサに明け暮れるうち、同姓同名のVTuberを発見する。魔界への帰還を目指す吸血鬼という設定のVTuberはまたたく間に人気配信者となり、むしろ自分になりすまし疑惑がかけられ、柳はVTuberの正体を突き止めようと奔走するが――。 著者について 李琴峰(り・ことみ):1989年、台湾生まれ。作家・日中翻訳者。2013年来日、17年『独り舞』で第60回群像新人文学賞優秀作を受賞し、デビュー。『五つ数えれば三日月が』で第161回芥川賞、第41回野間文芸新人賞候補、『ポラリスが降り注ぐ夜』で第71回芸術選奨新人賞受賞、『彼岸花が咲く島』で第34回三島由紀夫賞候補、第165回芥川賞受賞。他の著書に『星月夜』『生を祝う』『観音様の環』がある。

-

煩悩

¥1,760

SOLD OUT

友達でも恋人でもないけれど、私たちはほとんど一つだった。それなのに、どうして――? 過剰に重ねる描写が圧倒的熱量をもって人間の愚かさをあぶり出す、破壊的青春小説。 著者 山下 紘加 (ヤマシタ ヒロカ) 1994年、東京都生まれ。2015年、『ドール』で第52回文藝賞を受賞しデビュー。著書に『クロス』『エラー』などがある。『あくてえ』で第167回芥川賞候補。 Kindle→https://amzn.to/3MC93Fp

-

恋できみが死なない理由

¥1,430

SOLD OUT

「あなたの今の一瞬に向けてだけ、好きだと言えるのが、その刹那な奇跡的な断言が、私にとっての愛情です」(本文より)――最果タヒが贈る、最高に自由でリリカルな最新エッセイ集! 目次 一生じゃない好き 青春という言葉が 「わかってほしい」愛 私はいつも恥ずかしい 二度寝の代わりの朝マック 誰も知らないアニメ 資生堂パーラーでオムライス愛 言葉は悪人になったほうが書きやすい 永遠育ちの石 遠くて他人のスーパーヒーロー さみしさの稲穂 ご挨拶2017 私未満をやめたくて VS「今読むべき本」 普遍より最高でいて マイ・スイート・派手 ブルベの恋♡イエベの愛♡ 愛は全部 今日も、あの歌は歌われる。 傷口 花を消費する さみしさ完結編 最大級に透明な詩人 恋できみが死なない理由 インターネット蕁麻疹 私をきみの黒歴史にして。 コロナ禍日記特集に書いたもの 後天的子供 好きのシンプル 大丈夫、嫌いだよ。 私が見ている空の青さは 幼さを思い出すことはできない。 大人になる 飽きてOK さみしいままでいるために。 散歩する思考 必ずきみが愛さなくちゃいけない人なんて、いない。と、愛して、伝えたい。 神様の白髪東京の流星 主人公になれない人生 タクシーの窓から ここは永久に恐ろしい孤独 だから、暗闇へ。 阪神淡路大震災 言葉を、言葉が越える。 感傷が嫌 言葉という「暴力」と、付き合う。 花だよ 不自然による不自然のための不自然なコミュニケーション かわいいひとたち Hello World 宇宙・わからなさ・言葉 あとがき 著者 最果 タヒ (サイハテ タヒ) 詩人。中原中也賞・現代詩花椿賞などを受賞。主な詩集は『死んでしまう系のぼくらに』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』。詩集の他に小説、エッセイ、絵本(『ここは』絵=及川賢治)など著書多数。

-

推し短歌入門

¥1,980

SOLD OUT

⼀字のことで騒げる能⼒、対象への熱い思い、オタクは短歌に向いている! 「脚が5メートルある!」「顔がルーブル美術館(=美術品のように美しい)」などなど、オタ活においてはミームや誇張表現に頼ってしまい、語彙喪失状態になってしまいがち。 それでも、好きなものをもっと丁寧に、自分だけの言葉にしたい! そんなオタクたちの真摯な想いに応える、現役オタク歌人による短歌入門。 劇団雌猫推薦! 無限大の萌えを受け止める小宇宙。手軽で奥深い令和の推し方! ◉語彙力失いがちオタクに贈る、推し短歌の心得 その1 原作を知らない人が読んでも短歌としてよいものを作る その2 言葉を借りすぎない その3 余白・言わないことを作る ◉オタクだけではなく、初めて短歌を作る全ての人におすすめ 真剣に短歌を学びたい人なら、押さえておくべきポイントを網羅しているので、初めて手に取る短歌入門書に最適です。 さらに、新旧問わず60人あまりの歌人の短歌を引用しているので、短歌の教養もぐっとと深まります。 難易度別で短歌をじっくり学べます! ◉巻末に「推し短歌会、やってみた!」を収録 劇団雌猫(もぐもぐ&ひらりさ)、睦月都(歌人)が参加した推し短歌会記事を収録。宝塚オタク、アイドルオタク、アニメ・漫画オタクが一堂に会した、和気藹々の歌会です。本の内容の復習にもなります。 目次 はじめに オタクは短歌に向いている 本書の楽しみ方 イメソンみたいに楽しむ、推し短歌というNEW GAME 【第一部】とりあえず詠んでみたいオタクのための推し短歌チュートリアル 【チュートリアル】「推しの瞳が綺麗」で詠んでみる ★☆☆基本ルールを覚える ★★☆推し短歌三原則 ★★☆「主体」を設定する ★★☆推しから離れる、推しを降ろす ★★★無機物になって詠んでみる ★★☆自分の言葉を選ぶ コラム①「推す」ことについて 【第二部】じっくり詠んでみたくなったオタクのための短歌の技法 ★★☆言葉の合成獣を作る ★★☆動詞は三つまで ★★☆かな遣い・言葉遣い ★★☆一字空け・全角 ★☆☆定型・破調 ★★☆比喩 ★☆☆助詞は基本的に抜かない ★☆☆「君」は特別な存在 ★☆☆強い言葉を使わない ★★☆句切れ ★★☆句跨り・句割れ ★☆☆慣用句は使わない ★★☆表記 ★☆☆様々な技 コラム②「プロジェクション」を短歌に応用できる気がする 【第三部】詠めるようになったオタクのための創作の深め方 ★★☆短歌を読む Yes,イメ短歌 ★★★短歌を読む not only イメ短歌, but also 評 ★☆☆日常から歌を作る ★★☆職業詠 ★☆☆旅行詠 推しにこの景色を見せたい ★★★縛りを設ける いちごつみ、題詠、テーマ詠、折句 ★★☆推敲しよう ★★☆ルビで工夫しよう ★★☆分からなさと向き合う コラム③「パクリ」問題はいつも難しい ★★★本歌取り ★★☆本を作ろう、文学フリマに出よう ★★☆歌会をしよう ★★☆引用について コラム④もっとうまくできる人がいる、けれど 巻末特別付録① 推し短歌会、やってみた! 巻末特別付録② 短歌ビギナーのためのブックガイド おわりに 榊原紘 (サカキバラ・ヒロ) 1992年愛知県生まれ。奈良県在住。第2回笹井宏之賞大賞、第31回歌壇賞次席。2020年に第一歌集『悪友』(書肆侃侃房)、2023年に第二歌集『koro』(書肆侃侃房)を刊行。過去に京大短歌、奈良女短歌、短歌結社「未來」の「陸から海へ」欄、同人「遠泳」に所属。現在は短詩集団「砕氷船」の一員。 Kindle→https://amzn.to/47ru3qm

-

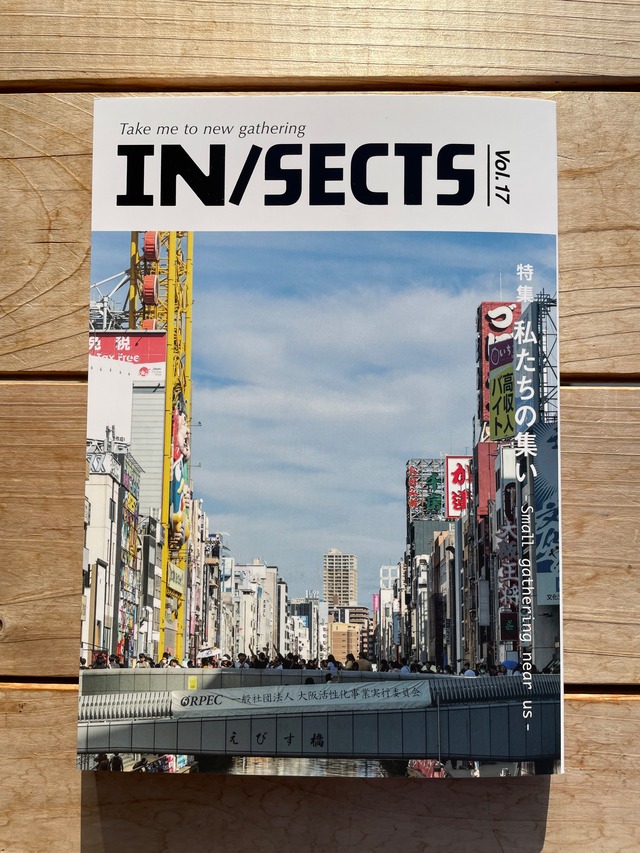

IN/SECTS vol.17 特集:みんなで楽しい集いについて考える号

¥1,870

SOLD OUT

私たちの集い-Small gathering near us- 今号は「集い」について、みなさんと一緒に考えてみます。 アフターコロナってことも言えるかもしれませんが、それ以上に人との関わり、 集まり方の作法、コミュニティやソサエティに対する概念が以前から少しずつ 変化してきていると編集部では考えました。 そこで、私たちの周りのさまざまなチームや団体と共に 集いの有り様について、話し合い、今、私たちが集まることに、 どのような意味があるのか、そこまで堅く考えずとも、 どのように集まるとみんなが楽しめるのか、そんなことを思案してみた次第です。 そうして、それぞれの集まりから紡ぎ出された形や方法は、 多くの学びを与えてくれる、そんな1 冊になったと感じています。 快活で愉快な集いの世界をどうぞお楽しみください。 目次 イン・セクツ ギャラリー ● 幕開け 撮影 井上嘉和 ● 器を再燃焼する集い サイネンショー ● 棍棒カルチャーの集い 全日本棍棒協会 ● モノづくりの集い SIBO ● モダンな集い SPACE EAUUU × モダンDJ 特選集 ● シチニア食堂の small gathering 清荒神の夜 ● 誰にでも愛される!? LPキッチンのフシギ♡ ● 未だかつてなかった「とある集落」A HAMLET というセカイ線 ● 集いを考えるミニコラム 「絵が開く」文 橋本梓 ● 野湯を巡る写真家、山谷佑介 ● 本から見るあの人の集いのヒント ● 教えて!先生 マッチングアプリで友達を集める ● bande à part 回想記 ● 店主の二足目の草鞋の履き心地 ● 屋台研究家・下寺孝典さんにきく 屋台と人と路上と ● 関西のNEO 屋台メイカーたち ● あかとこかえ 女3人、月イチの集い ● 学生突撃レポート! ! ナニワなおかあさんに集うワケを調査せよ ● うごき、探り、つくって巻き込み、またうごく 本の先をつくる出版社 「出雲路本制作所」の本づくり ● あのひとん家のあの集まり ニラの会 @久保よしみ邸 共通言語のないごはん会 @ウスビ・サコ邸 月命日の会 @at the table est 2015 ● 淡路島の小さな港町・岩屋にある 銭湯の集い 文 スズキナオ ● 漫画 あおむろ ひろゆき 集いの コマ漫画 ● 大阪飲食店 ステッカーの集い ステッカーコレクション 2023 ● ラジオは新たな集いの場という提案 シンガーソングライター・柴田聡子の 「シャムゴッド・トーク・ドリル」編 ● 塩屋への移住が止まらない !? 森本アリさんに聞く、塩屋的集い方 ● 私たちの集いのカタチ BuyByByeByeMarkets/ 社団法人 ホホホ座浄土寺座/チームシカモ 歩き方ハウス交流会/ elev studio® /バイソンの共同茶室/野良犬の目線 茶酔/ void / エンバーン× 日下慶太/堕楽暮 ダラクレ /だらくれ 平日中華/休日中華/六感音祭/ Valley Town / フリルフツリヴ Honmachi93 /グ音楽講座「ところで最近なに聴いてます?」 ● 集いのニュース 扇町ミュージアムキューブ + 扇町キネマ ● NESHINA COLUMN ◎TOKO/碇 雪恵/藤井佳之/安達茉莉子/姫 モモコ/鷹取 愛 ◎チャレンジ企画 飯の友自慢会 ◎新作映画「輝け星くず」完成記念特別インタビュー 映画監督 西尾孔志 ◎NESHINA ROOM

-

マルクス解体

¥2,970

SOLD OUT

資本主義をこえていく、新時代のグランドセオリー! 人新世から希望の未来へ向かうための理論。 英国で出版された話題書Marx in the Anthropocene(ケンブリッジ大学出版、2023年)、待望の日本語版! いまや多くの問題を引き起こしている資本主義への処方箋として、斎藤幸平はマルクスという古典からこれからの社会に必要な理論を提示してきた。本書は、マルクスの物質代謝論、エコロジー論から、プロメテウス主義の批判、未来の希望を託す脱成長コミュニズム論までを精緻に語るこれまでの研究の集大成であり、「自由」や「豊かさ」をめぐり21世紀の基盤となる新たな議論を提起する書である。 目次 第一部 マルクスの環境思想とその忘却 第一章 物質代謝論と環境危機 第二章 マルクスとエンゲルスと環境思想 第三章 ルカーチの物質代謝論と人新世の一元論批判 第二部 人新世の生産力批判 第四章 一元論と自然の非同一性 第五章 ユートピア社会主義の再来と資本の生産力 第三部 脱成長コミュニズムへ 第六章 マルクスと脱成長コミュニズム MEGAと1868年以降の大転換 第七章 脱成長コミュニズムと富の潤沢さ 【原書への賛辞】 自然科学に関するマルクスの手稿への詳細な検証を通じて斎藤幸平が私たちに想起させるのは、マルクスがなぜ自然と資本主義の関係が根本的に持続不可能と主張したのか、ということだ。本書は、忘れ去られていたマルクスを私たちのもとに復活させる。長らく顧みられることのなかったマルクスを手がかりに、斎藤は、「脱成長コミュニズム」を力強く主張する。この理論的なアプローチは、「豪奢なコミュニズム」という抽象的な概念を対象にするのではなく、むしろ〈コモン〉の幸福を対象にして「豊かさ」という概念そのものを再編成しようとしている。 ティティ・バタチャーリャ(共著書『99%のためのフェミニズム宣言』) 傑作。これこそわれわれが待っていた本だ。斎藤は、マルクスに基づいて「脱成長」と「エコ社会主義」のワクワクするような統合を成し遂げている。ここにポスト資本主義への転換の秘密が隠されている。 ジェイソン・ヒッケル(著書『資本主義の次に来る世界』) 斎藤幸平はマルクス思想を完結したシステムではなく、運動のなかにある思想としてとらえている。彼の「脱成長コミュニズム」という果敢な表明は、現代のエコロジカルなマルクス思想、すなわち「人新世のためのコミュニズム」への決定的な貢献である。 ミシェル・レヴィー(著書『エコロジー社会主義』) 著者について 斎藤 幸平 1987年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。Karl Marx’s Ecosocialism:Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy(邦訳『大洪水の前に』角川ソフィア文庫)によって「ドイッチャー記念賞」を日本人初、歴代最年少で受賞。同書は世界9ヵ国で翻訳刊行されている。日本国内では、晩期マルクスをめぐる先駆的な研究によって「日本学術振興会賞」受賞。『人新世の「資本論」』(集英社新書)で「新書大賞2021」大賞を受賞。他の著書に『ゼロからの『資本論』』(NHK出版新書)、『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)などがある。 Kindle→https://amzn.to/3Qnqhr9

-

私労働小説 ザ・シット・ジョブ

¥1,650

SOLD OUT

「自分を愛するってことは、絶えざる闘いなんだよ」。魂の階級闘争の軌跡! 「あたしのシットはあたしが決める」 ベビーシッター、工場の夜間作業員にホステス、社食のまかない、HIV病棟のボランティア等。「底辺託児所」の保育士となるまでに経た数々の「他者のケアをする仕事」を軸に描く、著者初の自伝的小説にして労働文学の新境地。 「自分を愛するってことは、絶えざる闘いなんだよ」 シット・ジョブ(くそみたいに報われない仕事)。店員、作業員、配達員にケアワーカーなどの「当事者」が自分たちの仕事を自虐的に指す言葉だ。 他者のケアを担う者ほど低く扱われる現代社会。自分自身が人間として低い者になっていく感覚があると、人は自分を愛せなくなってしまう。人はパンだけで生きるものではない。だが、薔薇よりもパンなのだ。 数多のシット・ジョブを経験してきた著者が、ソウルを時に燃やし、時に傷つけ、時に再生させた「私労働」の日々、魂の階級闘争を稀代の筆力で綴った連作短編集。 ■声を出さずに泣く階級の子どもがいる。 ■水商売では年齢と美醜で判断されて、失礼な言葉や態度を許容することでお金を貰う。失礼を売り、失礼を買う。失礼は金になるのだ。 ■何かを感じたり、ムカついたりする主体性のある存在として認識しない者は、相手の賃金だけでなく、人間としての主体性さえ搾取している。 ■革命とは転覆ではなく、これまでとは逆方向に回転させることなのかもしれない。 【目次】 第一話 一九八五年の夏、あたしたちはハタチだった 第二話 ぼったくられブルース 第三話 売って、洗って、回す 第四話 スタッフ・ルーム 第五話 ソウルによくない仕事 第六話 パンとケアと薔薇 あとがき 著者 ブレイディ みかこ:ライター・コラムニスト。1965年福岡市生まれ。96年から英国ブライトン在住。日系企業勤務後、保育士資格を取得、「最底辺保育所」で働きながらライターに。2017年、『子どもたちの階級闘争』で第16回新潮ドキュメント賞受賞。18年、第2回大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞候補。19年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』で第73回毎日出版文化賞特別賞受賞、第2回Yahoo! ニュース|本屋大賞ノンフィクション本大賞受賞、第7回ブクログ大賞(エッセイ・ノンフィクション部門)受賞。著書多数。 Kindle→https://amzn.to/3FLMIBs

-

ことばと vol.7

¥1,980

SOLD OUT

編集長/佐々木敦 ロゴマーク/石黒正数 表紙・本文デザイン/戸塚泰雄 装画・挿絵/近藤恵介 【巻頭表現】 千葉雅也「間違えたらもう一度繰り返せ」 【第5回ことばと新人賞】 池谷和浩「フルトラッキング・プリンセサイザ」 佳作 藤野「おとむらいに誘われて」 選考座談会(江國香織、滝口悠生、豊﨑由美、山下澄人、佐々木敦) 【特集:ことばとことば】 ◎創作 大沼恵太「ここだけの話」 大前粟生「パラパラ」 片島麦子「メントリの始末」 木下古栗「君たちはどう生きるか」 佐川恭一「不服」 瀬尾夏美「頬をなぞる」 戸田真琴「きっとしらない国」 法月綸太郎「虱博士」 笛宮ヱリ子「白い噓」 福田節郎「才能」 保坂和志「ことばとショーケン」 町屋良平「植物」 【本がなければ生きていけない】 佐々木敦「蔵書の減少と本棚の増殖」

-

現代短歌パスポート2 恐竜の不在号

¥1,100

SOLD OUT

創刊号は発売たちまち重版! 大好評の書き下ろし新作短歌アンソロジー歌集、第二弾。 岡野大嗣 川野芽生 小島なお 谷川由里子 大森静佳 寺井奈緒美 我妻俊樹 北山あさひ 伊舎堂仁 安田茜 【収録作品】 岡野大嗣「foil」 大森静佳「オーガンジー」 寺井奈緒美「わんたんたんか」 我妻俊樹「海岸蛍光灯」 伊舎堂仁「も可」 安田茜「森なんてない」 谷川由里子「残暑」 北山あさひ「板子一枚下は地獄、今度会えたら笑ってよ」 小島なお「群か星」 川野芽生「恐竜の不在」

-

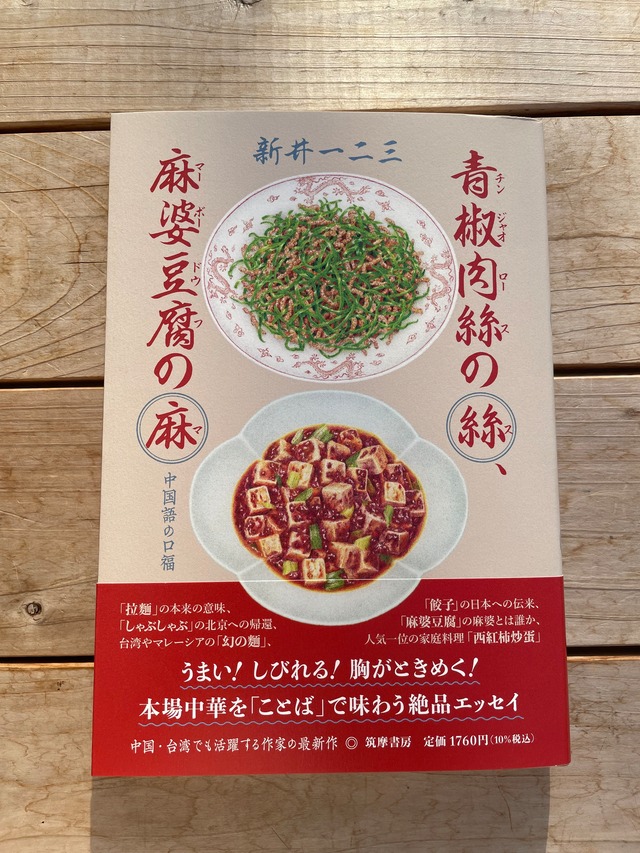

青椒肉絲の絲、麻婆豆腐の麻

¥1,760

SOLD OUT

青椒肉絲、北京ダック、餃子、拉麺、エビチリ、麻油麺線…定番料理から現地でしか食べられない一品まで、「ことば」と豊富な現地経験に基づく中国美食エッセイ。 「拉?」の本来の意味、「餃子」の日本への伝来、 「しゃぶしゃぶ」の北京への帰還、「麻婆豆腐」の麻婆とは誰か、 台湾やマレーシアの「幻の?」、人気1位の家庭料理「西紅柿炒蛋」…… 中国、香港、台湾、マレーシア、シンガポール、日本、 各地の中国料理をより深く知ることができる絶品エッセイ。 青椒肉絲に胸をときめかせ、麻婆豆腐にしびれる! 回鍋肉、北京ダック、拉麺、餃子といった定番料理から、 マレーシアや台湾の「幻の?」など現地でしか食べられない料理まで。 中国・台湾でも活躍する作家が「ことば」を切り口に中国料理を解説する! 目次 はじめに 第一章 青椒肉絲の絲 青椒肉絲の絲 肉末、肉丁、肉片、肉塊 麻婆豆腐の麻 ピータンのタン しゃぶしゃぶのしゃぶ ホイコーローのホイ せいろは蒸籠 第二章 絢爛たる主食 拉?のラー 面食の面 ビーフンのフン 餃子のギョ 煎餅の煎と餅 ワンタンの混沌 包子の包 第三章 酸・甜・苦・辣 ラー油のラー 酸菜の酸 そして、酢豚 甘い沙、糊、泥 白酒、黄酒、紅酒 第四章 季節の味 獅子の頭 春巻の春 西瓜の瓜 ジャージャン?のジャー 月餅の月 第五章 舌の上の地図 北京のアヒル 焼売のシュウ 四大菜系 八大、十大菜系 潮州菜 華流の味 第六章 まぼろしの? 担担?(四川) 拉条子(新疆) 麻油?線(台湾) 乾盤?(ボルネオ) 蝦子?(香港) 冷?(北京) 第七章 中国料理と日式中華 白湯の湯 エビチリのチリ メンマのマ 人参と羊 山珍海味 「町中華」から「ガチ中華」へ メニューの中国語 あとがき 中国語の口福 著者プロフィール 新井 一二三 (アライ ヒフミ) (本文) 新井一二三(あらい・ひふみ):東京生まれ。明治大学理工学部教授。早稲田大学政治経済学部卒業。中文コラムニストとして、北京、上海、広州、台湾、香港の新聞や雑誌に連載を持つ。日本語の著書に『中国語は楽しい』(ちくま新書)、『台湾物語』(筑摩選書)など、中国語著書に『東京散歩』 (台北、大田出版)、『再見、平成時代』(上海訳文出版社)など多数。訳書に、洪愛珠『オールド台湾食卓記』(筑摩書房)、蔡瀾『人生の味わい方、打ち明けよう』(KADOKAWA)がある。

-

いつかきっと

¥1,650

SOLD OUT

ジョー・バイデン大統領の就任式で自作の詩「わたしたちの登る丘」を朗読した詩人アマンダ・ゴーマンと、コルデコット賞を受賞したイラストレーターのクリスチャン・ロビンソンが、時代を超えた希望のメッセージを生み出しました。 男の子の信念と友だちの助けが、周りを少しずつ変える力となっていく。孤独、嘆き、あきらめ…それでも希望を捨てずに夢をもつこと。子どもだけでなく大人にも通じるテーマを描いた絵本です。

-

百の影

¥2,200

SOLD OUT

〈「2000年代韓国文学における最も美しい小説」ついに邦訳 〉 「暴力あふれるこの世界で、好きでいられる(もの)なんてほんの少ししかない」 強大な力によってかけがえのない日常を奪われながらも、ひたむきに生きる2人のあたたかで切ない恋物語。 --------- 大都会の中心に位置する築40余年の電子機器専門ビル群。 再開発による撤去の話が持ち上がり、ここで働く人たちは〈存在していないもの〉のように扱われる。 ──弱き者たちに向かう巨大な暴力。 この場所を生活の基盤とするウンギョとムジェを取り巻く環境はきびしくなっていく。 しかし、そんな中でも二人はささやかな喜びで、互いをあたたかく支えあう。 2人が歩く先にはどんな希望が待っているのか……。 目次 ■森 ■つむじとつむじとつむじではないもの ■口を食べる口 ■停電 ■オムサ ■恒星とマトリョーシカ ■島 ■あとがき ■ふたたび、あとがき ■訳者あとがき 著者プロフィール ファン・ジョンウン (ファン ジョンウン) (著/文) 1976年生まれ。2005年、短編「マザー」でデビュー。08年に短編集『七時三十二分 象列車』を発表。10年、『百の影』で韓国日報文学賞、12年、『パ氏の入門』で申東曄文学賞、14年、短編「誰が」で李孝石文学賞、15年、『続けてみます』で大山文学賞、17年、中編「笑う男」で金裕貞文学賞、『ディディの傘』で五・一八文学賞と萬海文学賞など数々の文学賞を受賞している。邦訳された作品に『誰でもない』(斎藤真理子訳、晶文社)、『野蛮なアリスさん』(斎藤真理子訳、河出書房新社)、『ディディの傘』(斎藤真理子訳、亜紀書房)、『続けてみます』(オ・ヨンア訳、晶文社)、『年年歳歳』(斎藤真理子訳、河出書房新社)がある。 Kindle→https://amzn.to/40q5Xdf

-

オスカー・ワイルドの軌跡 手紙・絵画・写真でたどる

¥3,630

SOLD OUT

「「私は誰かのことを崇拝したことなどありません。自分以外は」『サロメ』『幸福な王子』『ドリアン・グレイの肖像』など、数々の著作と名句で知られるオスカー・ワイルド。本書は、ビアズリー、ロートレック、風刺画家マックス・ビアボームが描いたワイルドのスケッチなど豊富な図版と共に、作家本人と彼をとりまく人々の言葉を通して、唯美主義者オスカー・ワイルドの生涯をたどるビジュアル伝記である。イラストレーターのチャールズ・リケッツとの舞台の仕事、作家アンドレ・ジッドとの友情や画家ホイッスラーとの確執……分野を越境するワイルドの交流は、彼が生きた世紀末芸術の世界をも立体的に浮かび上がらせる。恋人ボウジーの父・クイーンズベリー侯爵を筆頭とする“保守的なイギリス社会”との戦いや、猥褻罪による逮捕と同性愛裁判後の日々の克明な記録も必読。世紀末に常識と偽善を鋭く突いたワイルドが語り、書いた彼自身の物語は今もなお、鳴り響いている。【川本直さん(小説家・文芸評論家)推薦文】世紀末芸術の異端児オスカー・ワイルドの美と反逆に彩られた生涯をたどる絢爛たる絵巻。この豪奢な書物はワイルドの愛読者必携であり、ワイルド入門としても最良の書である。 目次 序章 第1 章 「青春には人生の蕾を孕はらむ王国がある」 第2 章「期待されるのはいつだって格別」 第3 章「芸術家はあらゆることを表現できる」 第4 章「私は自らの才能を濫らん費ぴ する者になった」 第5 章「行き着いた先は監獄」 本書の主な登場人物 索引 謝辞 【著者:ジュリエット・ガーディナー/Juliet Gardiner】 イギリスの歴史家、History Today 誌の元編集長。Penguin Book of History、The Thirties: An Intimate History などの著作がある。また、映画『贖罪』(Atonement) の歴史考証を担当したほか、ラジオやテレビに専門家として出演することが多い。The Sunday TimesやSunday Telegraph、Financial Times、The Guardian、BBC History にも書評や記事を多数執筆している。 【翻訳:宮崎かすみ/ミヤザキカスミ】 1961年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程中退。横浜国立大学准教授等を経て、現在、和光大学表現学部教授。専攻は英文学・比較文学。著書に『百年後に漱石を読む』(トランスビュー)、『オスカー・ワイルド─「犯罪者」にして芸術家』(中公新書)、『オスカー・ワイルド書簡集─新編 獄中記─悲哀の道化師の物語』(中央公論新社)等がある。

-

歌われなかった海賊へ

¥2,090

SOLD OUT

1944年、ナチ体制下のドイツ。父を処刑されて居場所をなくした少年ヴェルナーは、体制に抵抗しヒトラー・ユーゲントに戦いを挑むエーデルヴァイス海賊団の少年少女に出会う。やがて市内に敷設された線路の先で「究極の悪」を目撃した、彼らのとった行動とは?──本屋大賞受賞第一作。 Kindle→https://amzn.to/3u0at6j

-

わたしに会いたい

¥1,540

SOLD OUT

『くもをさがす』の西加奈子が贈る、8つのラブレター。 この本を読んだあと、あなたは、きっと、自分の体を愛おしいと思う。 「わたし」の体と生きづらさを見つめる珠玉の短編小説集。 わたしを生きるための言葉。#Imissme ──わたしに会いたい。 コロナ禍以前の2019年より、自身の乳がん発覚から治療を行った22年にかけて発表された7編と書き下ろし1編を含む、全8編を収録。 ・「わたしに会いたい」──ある日、ドッペルゲンガーの「わたし」がわたしに会いに来る。 ・「あなたの中から」──女であることにこだわる「あなた」に、私が語りかける。 ・「VIO」──年齢を重ねることを恐れる24歳の私は、陰毛脱毛を決意する。 ・「あらわ」──グラビアアイドルの露(あらわ)は、乳がんのためGカップの乳房を全摘出する。 ・「掌」──深夜のビル清掃のアルバイトをするアズサが手に入れた不思議な能力とは。 ・「Crazy In Love」──乳がんの摘出手術を受けることになった一戸ふみえと看護師との束の間のやり取り。 ・「ママと戦う」──フェミニズムに目覚めたママと一人娘のモモは、戦うことを誓う。 ・「チェンジ」(書き下ろし)──デリヘルで働く私は、客から「チェンジ。」を告げられる。 【著者プロフィール】 西加奈子(にし・かなこ) 1977年イラン・テヘラン生まれ。エジプト・カイロ、大阪府で育つ。 2004年に『あおい』でデビュー。07年『通天閣』で織田作之助賞、13年『ふくわらい』で河合隼雄物語賞、15年に『サラバ!』で直木賞を受賞。著書に『さくら』『円卓』『漁港の肉子ちゃん』『ふる』『まく子』『i』『おまじない』など多数。23年4月に刊行した初のノンフィクション『くもをさがす』が話題。 Kindle→https://amzn.to/3FFegse

-

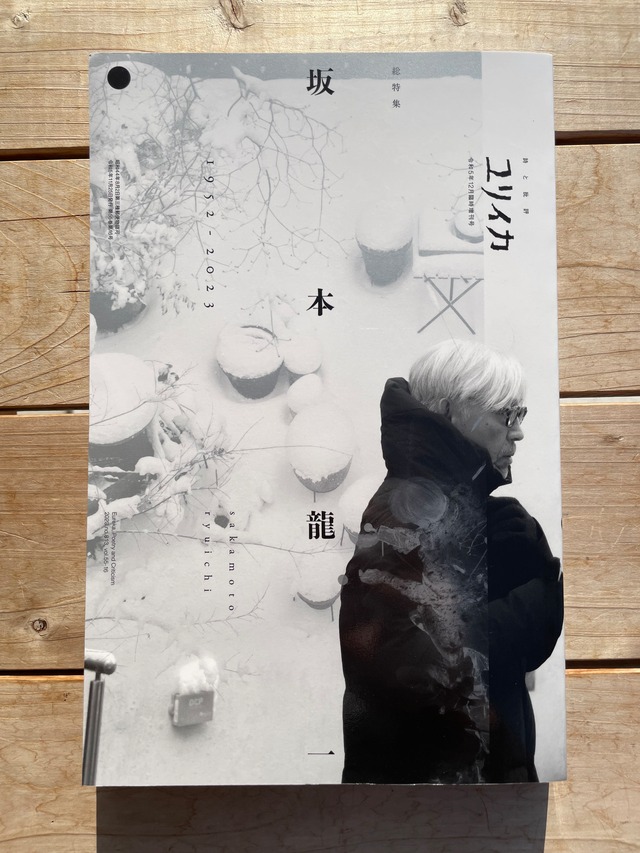

ユリイカ2023年12月臨時増刊号 総特集=坂本龍一 1952-2023

¥1,980

SOLD OUT

追悼・坂本龍一 坂本龍一とはどのような音楽家であったのだろうか、音楽という営為の自律性が起源とともに問い返されることになる。それこそ坂本龍一の問いであったと信じること、出発点はそこにある。われわれはたしかに坂本龍一の時代を生きていた。坂本龍一死去、残響の手前にその音楽を聴き返す。 line2.gif 【目次】 総特集*坂本龍一 1952-2023 ❖インタビュー 古い付き合い / 大貫妙子 聞き手・構成=ばるぼら ❖記憶の始まり 坂本龍一を偲んで / 池辺晋一郎 坂本君の教育実習 / 野村滿男 《---分散・境界・砂---》の頃のこと / 高橋アキ 若き日の坂本龍一さんへ / 牧村憲一 ❖奏者――ピアノ‐キーボード‐シンセサイザー 電子音楽のコンステレーション / 川崎弘二 デザインする/される坂本龍一 / 久保田晃弘 「ポスト・キーボード」のピアノ / 谷口文和 再び見出された「即興」の方法論的可能性――坂本龍一とインプロヴィゼーション / 細田成嗣 ❖生き生きとした時間 教授と共に駆け抜けた七〇年代、僕らの音楽革命 / 渡辺香津美 すべての瞬間が生きていた! / 加藤登紀子 永遠に輝き続ける光 / クリス・モズデル 訳=小磯洋光 彼方へ アーバン・シンクロニテイを極点としたスイングバイ――「地下活動」備忘録として / 佐藤薫 傷口それ、まだひらいてるし。 / 山崎春美 ❖音楽/メディア/政治 千の一九六八年――音の相聞歌 / 平井玄 坂本龍一の「アジア」――現代音楽以後の道 / 柿沼敏江 坂本龍一のメディア論的思考――一九八〇年代、なぜ未来派に惹かれたのか / 飯田豊 坂本龍一と哲学者たち――「音」の所在 / 檜垣立哉 「不安定な生」と坂本龍一――音楽と社会活動の政治学 / 中條千晴 ❖同時代人として ファインダー越しの邂逅 / 高田漣 SILENCE 無時間的音楽 / 蓮沼執太 前夜 / 原摩利彦 “坂本龍一音楽”の美学 / 狹間美帆 音楽と/の作曲、イメージと/の機能――校歌制作記 / 網守将平 ❖呼び交わすインデックス 「commmons: schola」をおもいだしながら / 小沼純一 オペラ《LIFE》、生きられた偽史――一二音技法へのリファレンスの再検討から / 白井史人 作曲という営みの庭――坂本龍一といくつかの小石 / 久保田翠 〈自己〉を聴く技法としての演奏行為 / 堀内彩虹 ポストモダンの呼吸を聴く――坂本龍一の「音楽」について / 仲山ひふみ ❖座談会 二〇〇〇年以降の坂本龍一の音楽 / 大友良英+秋山徹次+伊達伯欣 ❖遺産相続 それだけではない――現代社会の芸術家 / 三輪眞弘 TRAVELER / 渡邊琢磨 坂本龍一、含羞の線 / 千葉雅也 坂本龍一とメディアアート / 四方幸子 ❖空に降る 美貌の青空はどこに――「一音一時」展をめぐるメモランダム / 松井茂 坂本龍一と雨の降る庭と能――《LIFE》シリーズから《TIME》へ / 原瑠璃彦 坂本龍一はサウンド・アーテイストではない/でもある / 小寺未知留 海へ / 髙山花子 ❖邂逅と瞬間 翁と坂本龍一様 / 大倉源次郎 ピアノの弦が、指の先で、そして指の先で、ピアノの弦が。 / 和合亮一 教授がいたから / 笹公人 大好きな大人 / 山中瑶子 ❖ペルソナは語るか YMOの/と坂本龍一――「環境」と歴史、切断と継承の間で / 円堂都司昭 ふ・る・え――『戦メリ』の坂本龍一がもたらしたもの / 田村千穂 坂本龍一の作詞的行為について / 木石岳 美しい音楽/美しい技芸――坂本龍一の創作に関する私的な断片 / 西村紗知 ❖LIFE – endless... 坂本龍一:INSTALLATION/ART/SOUND / 阿部一直 Kindle→https://amzn.to/3s6FBk8

-

ことばのバリアフリー

¥2,420

SOLD OUT

ことばの かたちを ひとに あわせる社会にしていくためにすべての人に知る権利を保障し、だれもが意見や情報をやりとりできるようにする。だれも社会から排除されないようにする。そのように目標を設定し、いまの現状と課題を整理し、将来の展望をみすえる。漢字の問題、やさしい日本語についての議論、音声メディアや動画メディアを活用した情報保障についての議論を追加し、「ことばのバリアフリー入門」として、より具体的になった、待望の「増補新版」刊行! 目次 はしがき コラム1 他者と出会う 1. はじめに――多数派には名前がない 2. 自分を「ふつう」に分類しない 3. 発達障害と定型発達(神経学的多数派)の異文化接触 4. 非連続(カテゴリー)と連続(スペクトラム)のあいだ―自閉症を例に 5. おわりに 第1章 「障害ではない」ということ――社会のなかの「ことば」と「からだ」 1. はじめに 2. トランスジェンダーからみた「障害」 3. 「ろう文化宣言」と少数者としての「障害者」 4. 図書館サービスからみた「障害」 5. 相対主義からみた「損傷」 6. ひだりききからみた「障害」 7. 社会構成主義からみた「障害」 8. おわりに――「配慮の平等」にむけて ただしがき 第2章 言語という障害――知的障害者を排除するもの 1. はじめに 2. 言語権という理念 2.1. ひとつの言語とはなにか 2.2. 言語権のひろがり 3. 知的障害と「言語」 4. 言語学の倫理――ジーニーを実験台にさせたもの 5. 共生の条件とされる「ことば」 6. 知的障害者をとりまく社会環境――言語という障害と能力主義 6.1. 言語と世界観 6.2. 知的障害の判定テストと言語 6.3. 能力の個人モデルから「能力の共同性」へ 7. 言語主義からの自由、そして言語権のユニバーサルデザインにむけて 8. おわりに ただしがき コラム2 だれでも参加できるじゃんけんとは 1. はじめに 2. じゃんけんのかたちをかえる 3. 「伝統」と人権 4. じゃんけんの支援技術 5. もっと多様なじゃんけんに出会うために 6. おわりに コラム3 「コミュニケーション障害」ってなんだろう 1. はじめに 2. 自閉者と自分勝手なコミュニケーション 3. こだわりと自己決定 4. 主体性とはなにか 5. コミュニケーションに障害はありえない 6. おわりに ただしがき 第3章 「識字」という社会制度――識字問題の障害学(2) 1. はじめに 2. 障害学からみた識字問題 3. 識字問題の再定義――図書館サービスの視点から 3.1.「非識字」のとらえかた 3.2. 視覚障害者読書権保障協議会が図書館サービスの視点をかえた 4. 障害者と非識字者のちがい――みえない存在としての非識字者 5. 高齢者をめぐる識字問題 6. 読字障害/書字障害(ディスレクシア)のある人の学習環境 7. おわりに ただしがき 第4章 情報保障の論点整理――「いのちをまもる」という視点から 1. はじめに――目的と問題意識 2. 五感(感覚モダリティ)と言語形態による整理 3. 情報保障に必要なこと 3.1. 感覚モダリティの平等(五感に配慮する) 3.2. 感覚モダリティの変換 3.3. 情報を構造化する 3.4. ユニバーサルデザインとユニバーサルサービス 3.5. 情報発信、意思表示を保障する 3.5.1. 言語障害のある人へのコミュニケーション支援 3.5.2. 知的障害者の自己決定 3.5.3. 認知症の人――オムツはずしを例に 3.6. 情報保障の公的保障 3.6.1. コミュニティ通訳の公的保障 3.6.2. ガイドヘルプ/見守り介護の保障 4. 情報保障の対象と対策 4.1. 日本語表記がうみだす情報障害 4.2. 「図書館利用に障害のある人々へのサービス」の対象範囲 4.2.1. 「図書館利用に障害のある人々へのサービス」とは 4.2.2. 情報保障の中核としての図書館 4.3. 社会的排除の視点から 4.3.1. 刑務所の問題 4.3.2. 申請主義の問題 4.4. 日本の入国管理政策の問題 5. おわりに――「あたりまえ」をひっくりかえす ただしがき 第5章 言語学習のユニバーサルデザイン 1. はじめに 2. 言語をやりとりするチャンネル――聴覚、視覚、触覚 3. 情報のユニバーサルデザイン 3.1. 映像メディアの場合 3.2. 印刷メディアの場合 4. 言語教材のユニバーサルデザイン 5. 学習環境のユニバーサルデザイン 6. おわりに ただしがき 第6章 言語権/情報保障/コミュニケーション権の論点と課題 1. はじめに 2. 言語ってなんだろう 3. 障害ってなんだろう 4. 言語権の論点と課題 5. 情報保障の論点と課題 6. コミュニケーション権の論点と課題 7. 生活環境の問題 7.1. 基地騒音という問題 7.2. ソーシャルワークの課題 7.3. 「よりそいホットライン」の重要性 8. おわりに ただしがき あとがき 【増補】 第7章 漢字のバリアフリーにむけて 1. はじめに 2. 漢字をよむということ――バリアとしての「テレビ型言語」 2.1. みえない人の場合 2.2. きこえない人の場合 2.3 視認性が不十分な日本語表記――わかちがきをしないことの問題 3. 漢字をかくということ 3.1. 音声ワープロによる漢字変換 3.2. 学校や試験の場合 4. 漢字のバリアフリーとは、どうすることか ただしがき 第8章 ことばのバリアフリーと〈やさしい日本語〉 1. はじめに――全体像と位置づけ 2. 『認知症フレンドリー社会』――ATMの問題を例に 3. 大学という空間の内と外 4. 中国帰国者にとっての日本語と医療 5. おわりに――単一言語主義をこえて ただしがき 第9章 情報保障における音声・動画メディアの活用をめぐって 1. はじめに 2. 情報保障研究におけるテキスト・文書の位置づけと音声・動画メディアの現状 3. 書きことばがない言語、よみかきが苦手な人にとっての音声・動画メディア 3.1 録音図書について 3.2 手話動画について 3.3 わかりやすい情報について 4. 音声・動画メディアの活用に必要な環境整備とは 5. おわりに――これからの情報保障研究にもとめられること ただしがき 増補新版あとがき 増補新版のための文献案内 初出一覧 参考文献 さくいん

-

冬の植物観察日記

¥2,090

SOLD OUT

2022年10月から2023年3月までの植物観察家の日記。 新しい土地で迎える、はじめての冬のこと。 本書は秋から冬、そして春を迎えるまでの6か月間の記録です。 東京から山梨へ移住した植物観察家の鈴木純さん。街より野山が近くなったけれど、観察家としての日々は変わりません。生活の中で出会った身近な植物を、遠くから眺めたり、ぐっと自分に引き寄せたり。そんな風にしていつも観察しているのは、植物の「わかっていないこと」、まだ形のない「なにか」。 山梨で迎えた厳しい冬と、そこにある形のない春。春は、どこからやってくるのだろう。 「いま」を書きとめた貴重な記録です。 目次 冬のはじめに 2022年10月から2023年3月までのこと 春のはじめに (帯文より) 10月 美味しいものが降ってくる季節 秋の伝承遊び 11月 落ち葉は宝物 移動する実と種 12月 冬の到来 霜をまとう植物たち 01月 一変する景色 閉じ込められた時間 02月 冬と春の端境期 草たちの命がけの冬越し 03月 足元から湧く春 つながりを取り戻す植物の世界 著者プロフィール 鈴木 純 (スズキ ジュン) (著/文) 植物観察家。植物生態写真家。1986年東京都生まれ。東京農業大学で造園学を学んだのち、青年海外協力隊に参加。中国で砂漠緑化活動に従事する。帰国後、国内外の野生植物を見て回り、2018年にフリーの植物ガイドとして独立。野山ではなく、街中をフィールドとした植物観察会を行っている。2021年に第47回東京農業大学「造園大賞」を受賞。著書に『そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい』『種から種へ 命つながるお野菜の一生』(ともに雷鳥社)、『ゆるっと歩いて草や花を観察しよう!すごすぎる身近な植物の図鑑』(KADOKAWA)、『子どもかんさつ帖』(アノニマ・スタジオ)、監修に『はるなつあきふゆのたからさがし』(矢原由布子・アノニマ・スタジオ)、『まちなか植物観察のススメ』( カツヤマケイコ・小学館)ほか、雑誌等への寄稿多数。

-

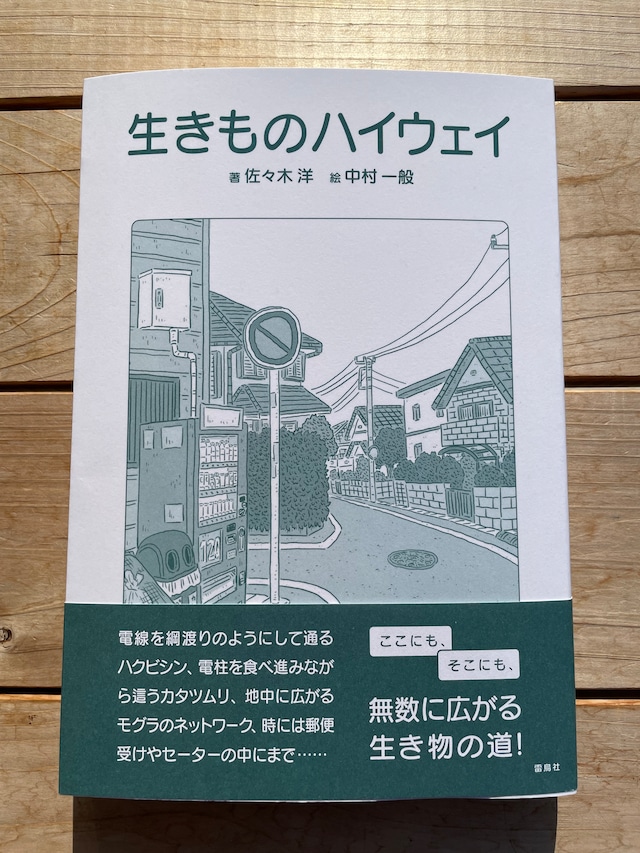

生きものハイウェイ

¥1,760

SOLD OUT

地図にはないけど奥深い、縦横無尽に広がる「生き物の通り道」。 生き物ハイウェイとは、生き物の通り道のこと。この本では、私たちの身近な場所に張り巡らされた「生き物ハイウェイ」を、10のフィールドに分けて紹介します。さらに、そこから焦点をより近づけて、電柱・道路標識・プランターの下・中央分離帯・墓石・朽木の中・ドングリ・郵便受け・セーターなど、それぞれのユニークなハイウェイコースを探します。生き物は、昆虫、爬虫類、鳥、魚、哺乳類など、さまざまなタイプが登場。 著者は、30年以上自然観察を続けてきた佐々木洋さん。その経験を活かして、生き物の通り道はもちろん、特徴・出没ポイント・観察時期・名前の由来なども、豊富な知識と雑学を織り交ぜながらユーモアたっぷりに解説。そこに何かが動いているような気配の漂う、中村一般さんのイラストと合わせて、ぜひお楽しみください。 「この世は、私たち人間だけのものではない。無数とも思える人間以外の生き物も暮らしている。そして、それらの多くは、こちらから遠くまで探しに行かなくても、私たちと、時間と空間を共有しているものなのだ。」(─はじめにより) 目次 1章 住宅街【電線はハクビシンにとっての「けもの道」】 2章 幼稚園の園庭【哺乳類の「登園路」で持ち去られる上履き】 3章 ビル街【自動ドアを通過するSF的ツバメの出現】 4章 寺社の境内【不気味な鳴き声で開幕するムササビのショータイム】 5章 河川敷【地中に広がるモグラのネットワーク】 6章 公園の雑木林【手塚治虫も愛した「オサムシ」の捕まえ方」】 7章 公園の水辺【ヨシの茎に扮する野鳥「ミョウガの妖精」】 8章 大きな道路【世界戦略を企てるトンボのワールドツアー】 9章 大きな橋【辛抱強く待てば見られる「ボラ・ジャンプ」】 10章 番外編 【こんなところに道がある!】 おまけ 執筆中に聞いていた音楽 著者プロフィール 佐々木洋 (ササキヒロシ) (著/文) プロ・ナチュラリスト®️。東京都出身、在住。プロフェッショナルの自然解説者として「自然の大切さやおもしろさを、多くの人々と分かち合い、そのことを通じて自然を守っていきたい」という思いのもと、国内外で自然解説を続けている。30年以上にわたり、40万人以上の人々に、自然解説を行う。著書に『都市動物たちの事件簿』(NTT出版)、『ぼくらは みんな 生きている』(講談社)、『きみのすむまちではっけん! となりの「ミステリー生物」ずかん』(時事通信社)など多数。NHKテレビ『ダーウィンが来た!』など出演。BBC(英国放送協会)動物番組アドバイザー。NHK大河ドラマ生物考証者。 中村一般 (ナカムライッパン) (イラスト) イラストレーター。1995年東京都出身、在住。書籍の装画や漫画の執筆を中心に活動中。イラストレーション青山塾修了。漫画著書に『僕のちっぽけな人生を誰にも渡さないんだ』(シカク出版)、『ゆうれい犬と街散歩』(トゥーヴァージンズ)、作品集に『忘れたくない風景』(玄光社)。現在月刊漫画雑誌「ゲッサン」(小学館)にて『えをかくふたり』連載中。